若一王子神社観音堂及び宮殿

にゃくいちおうじじんじゃかんのんどうおよびくうでん

概要

若一王子神社観音堂及び宮殿

にゃくいちおうじじんじゃかんのんどうおよびくうでん

長野県

江戸中期/宝永3年(1706)

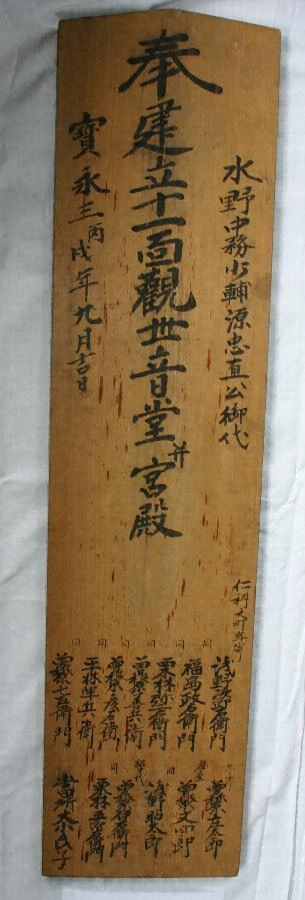

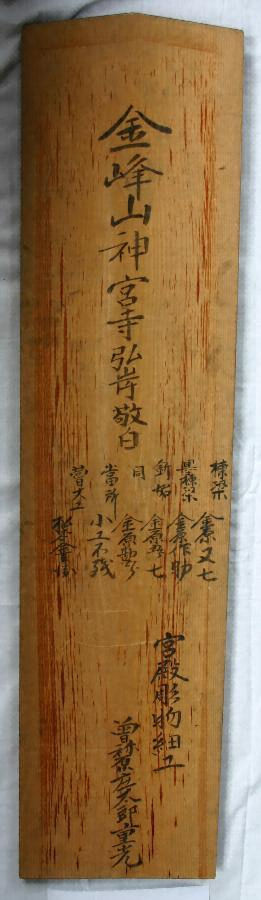

観音堂は、県宝の三重塔の後方に建つ。宝永3年(1706)の「奉建立十一面観世音堂并宮殿」の棟札が建築様式と一致し、宝永3年に建てられたことがわかる。

観音堂は、方三間の寄棟造、茅葺、妻入の仏堂で、前面に一間の向拝をつける。堂内は内陣・外陣境を格子戸で仕切り、内陣に宮殿を安置する。前述の棟札から、宮殿は観音堂と同じ宝永3年に制作されたことが判明している。

幅具義氏の文書調査(『幅具義先生遺稿集ひとすじの道』幅具義先生遺稿集刊行会、平成15年、所収)により、元禄14年(1701)に三重塔建築費の調達が開始されたことがわかり、観音堂と三重塔の建立事業は一連のものとして企画され、観音堂が三重塔に先行して建立されたと幅氏は推定している。

修理に関しては、宝暦10年(1760)、文政2年(1828)、天保15年(1844)の棟札があり、いずれも屋根の葺替を主とした修理を示す。また、平成19年の修理で、箱棟に安政2年(1855)の墨書があり、棟札以外の年にも修理があったことが判明している。

○観音堂 形式:和様三間三面方形切目縁、

屋根: 茅葺照屋根 軒:柱状328cm、

頭貫25cm

○宮殿 形式:禅宗様、入母屋造り、柿葺、

照屋根、勾配十分の1、柱状174.5cm、

台輪5.5cm、頭貫9.5cm

○棟札:長さ90cm、幅26cm、厚さ0.8cm

1棟及び1基 附 棟札 1枚

長野県大町市大町2097番地

長野県指定

指定年月日:20110929

若一王子神社

有形文化財(建造物)

若一王子神社は大町市の中心市街地の北端に位置し、スギ・ヒノキなどの社叢は県天然記念物に指定されている。若一王子神社は、垂仁天皇の代に仁品王が社を建て伊弉冉尊を奉祀したのが始まりとされる。平安時代末期にこの地の豪族仁科氏が熊野那智神社の第五殿に祀られている若一王子宮を勧請し、以降、若一王子権現と称され、神仏混淆の社として、この地方の信仰を集めてきた。

慶応4年(1868)の神仏分離令によって、信濃では松本藩がもっとも激しい廃仏毀釈を実施し、「信濃日光」として広く知られた若沢寺(波田町)をはじめ無住・廃寺となった寺院が全寺院の74%に達した(『長野県史』通史編七)。そうした中で、若一王子神社では、三重塔は「物見ノ高楼」、観音堂は「神楽殿」とされ(「明治28年北安曇神社明細帳」)、仏具を移転撤去し、建物の名称を変更することで破却を免れたようである。また、寺と神社に明確に区画すれば破却されないというので境界石を置いて免れたともいわれる(『大町市史』第四巻)。その若一王子神社の境内は、近世の境内絵図に描かれた若一王子大権現の神仏混淆の姿がそのまま残された貴重な遺構として今日に伝わっている。

若一王子神社の境内は南面し、鳥居をくぐった参道の正面奥に拝殿・本殿(重要文化財)があり、鳥居の東前方に三重塔(県宝)があり、拝殿の東側に観音堂(市有形文化財)、その東手前に社務所がある。また、拝殿への参道西側には護国神社・八坂神社がまつられている。