岩井堂洞窟

いわいどうどうくつ

概要

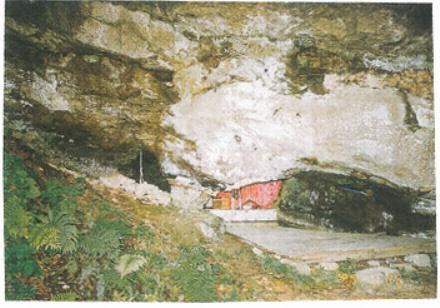

岩井堂洞窟は、秋田県と山形県の県境、雄物川の最上流に合流する雄勝川右岸に所在する縄文時代の洞窟遺跡である。約80メートルに及ぶ凝灰岩の露頭に、大小4か所の洞窟(第1洞〜第4洞)が並んでおり、いずれも縄文時代に住居として利用され、各洞窟内及び前庭部に遺物の包含層が形成されている。

明治33年ごろ、既に第2洞窟から土器及び石器の出土が知られていたが、その後昭和38年から45年まで8次にわたって雄勝町教育委員会、昭和51年には秋田県教育委員会が発掘調査を実施している。

第1洞窟は、稲荷社を祀るに際して削平・土盛りがなされており、往時の状態をほとんどとどめず、縄文時代後期、晩期の遺物が少量出土する。洞窟の規模も小さく、前庭部も狭いので、元来利用の程度は低かったものと考えられる。第2洞は、深さ約1.2メートルにわたって7層の堆積層があり、縄文時代早期末の縄文尖底土器の一群から前期の各様式、後期中葉、晩期の縄文式土器、続縄文土器、弥生土器、[[土師]はじ]器が層位的に出土している。第3洞は、洞窟内部は浅いが、前庭部には厚い堆積層があり、約3メートルまで発掘されている。第3層までに、土師器から弥生土器、縄文時代晩期を経て後期までの遺物の存在が確認されているが、第4層の落盤層は遺物がなく、第4洞の堆積層と比較すると、縄文時代前期以前の文化層は更に下層に存在しているものと推定される。第4洞は岩井堂洞窟の中で最も遺物出土量も多く、最も主要な洞窟と考えられるものである。洞窟の奥行は浅いが、間口は約4メートル、前庭部は少なくとも前方約20メートルにわたって平坦面が続いている。昭和51年までの調査では、深さ約8メートル、第1層から第14層まで確認されており、そのうち、第2、第3、第5、第7、第9、第11、第13層が遺物包含層である。第5層以下は縄文時代早期に属し、特に第11、第13層からまとまって出土した押型文土器は、これまで東北地方ではほとんど不明であったものであり、学術上重要な資料となるものである。