紙本墨画淡彩夏冬山水図〈雪村筆/〉

概要

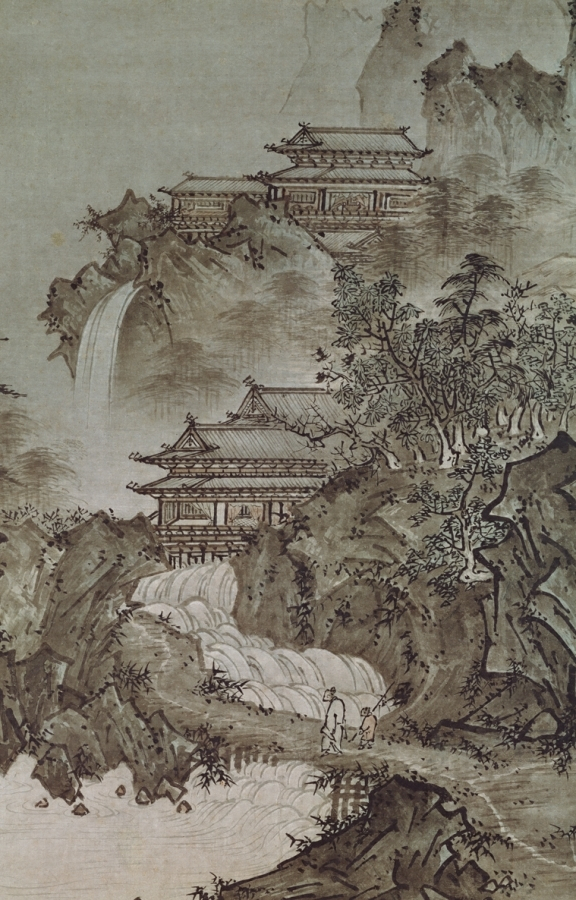

各幅に「雪村【せつそん】」と読めるやや大ぶりな白文方印が捺されている。しかし、雪村の作品は落款がなくてもすぐそれとわかる。鋭く尖った岩のかたち、線的な皴【しゆん】法、不安定な岩の重なりが生み出す幻想的な山水、波、樹木、のすべてが個性的である。楼閣と瀑布が描かれているのが夏景で、近景ほど岩肌は墨が濃く、遠景になるにしたがって皴が細やかになり、薄藍色がまさっていく。その清潔な色合いが朝早い山間のさわやかな空気を感じさせる。雪村の特徴の一つは墨と色彩のすがすがしさにある。

一方の冬景は、画面下辺ほぼ中程に三角形の岩があり、岩に向かって右手は大河で、川に面して建物が二棟あり、左手は道となって、驢馬を追う人物と一人で歩む人物が見える。道は川に沿ってジグザグに延び、道が曲がるところの突端には竿を肩にした人物が舟へと向かう。画面中央後方に聳える岩の右肩には月がかかっており、こちらは月下の行旅図と見ることができる。素地で表された雪の輝きが痛烈な寒気を偲ばせる。

雪村周継は常陸の豪族、佐竹氏の一族に生まれたが、禅僧となって鎌倉の地で修行を重ね、あわせて画業にも励んだと思われる。雪舟に私淑して雪村と号したが、自身でも述べているとおり、画風はまったく異なっている。

残念ながら雪村の生没年はいまだ明らかになっていない。天文十一年(一五四二)二月に『説門弟資』を著し、同十五年葦名盛氏に『画軸巻舒法』を与えたこと、永禄七年(一五六四)に「玉澗大軸」を進上したことなどの記録があるほか、天文二十四年九月に景初周随が著賛した常盤山文庫所蔵の「叺叺鳥図」(重要文化財 昭和五二・六・一一)が現存することなどからおおよその活躍期をうかがうことができる。知られているだけでも八二歳までの制作活動が知られていることからすると、かなりの画風の変遷があったとすべきであろう。

これまで雪村作品については人物図と花鳥図を中心として、主として後半生から晩年にかけての作品八件が重要文化財の指定を受けている。そのうち山水図は「風濤図」(昭和一六・七・三 野村文華財団)のみである。

雪村の作品には制作年代の明らかなものがきわめて少なく、作品の編年は印章の変遷に頼らざるを得ない。本図には「風濤図」と同一印章が捺されているところから、同じく雪村の中年期の制作になると考えられ、しいて言えば常陸を去ることになった四〇歳前後の作と推測される。しかしながら、本図の趣はすでに後年の作品に通ずる、奔放さを見せる風濤図とはかなり異なっており、むしろ前期の作品に通する繊細さをのこしている。それでありながら完成度は高く、習作の段階をはるかに超えて雪村の中国画学習の最も優れた成果を見ることができる。本図は彼が独自の画風を形成していく過程を知るうえで重視される作品であり、彼の画業の全貌を把握するうえで欠くことができないと思われる。

なお本図はかつて東京帝室博物館の蔵品であったが、昭和四年に「竹斎読書図」(国宝 昭和三〇・二・二)と交換されて京都国立博物館の所蔵するところとなった。