琵琶湖疏水

びわこそすい

概要

琵琶湖疎水は、滋賀県大津市三保ヶ崎の琵琶湖畔から、長等山下を抜けて京都府京都市山科の山〓(*1)をめぐり、蹴上から鴨川左岸に至り、南下して深草・伏見を経、宇治川に注ぐ近代の都市疎水である。

琵琶湖から京都への運河建設は明治時代以前から計画されていたが、明治十四年(一八八一)、京都府知事に任命された北垣国道は、疎水を開き、これを舟運・動力・灌漑等に利用して京都の産業振興を図ろうとした。北垣は同年、疎水線の測量を命じ、続いて勧業諮問会および上京・下京両区連合会に諮り、事業準備を進めた。

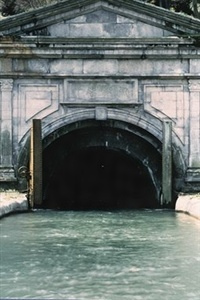

大津・鴨川間の疎水および疎水分線の開削事業は、明治十八年一月、政府の起工特許を得、同年六月、田邊朔郎を主任技師として長等山下を抜く第一隧道から工事が着工された。第一隧道は計画線で約二・四キロメートルと、当時日本最長のものであったが、この工事ではわが国初めて竪坑工法が採用され、長等山西麓の藤尾に作業用の第一竪坑(深さ四七メートル)を抜き、ついで通気用の第二竪坑(深さ二〇メートル)を入れ、東西両口からの掘削と併せて工事が進められた。掘削はほとんど入力により、新型のポンプを次々に導入して湧水を克服し、明治二十二年二月に貫通、翌二十三年二月に完成した。第一隧道に並行して第二隧道・第三隧道の掘削も行われ、それぞれ明治二十年十二月、同二十二年三月に完成している。隧道の出入口には、当時の要人たちの揮亳した石額を飾ったおのおの個性ある形態の門が設置された。この間、隧道以外の疎水線工事や閘門の設置工事も進められた。また、蹴上から大文字山の山麓にそい、南禅寺・若王子等東山の山麓を北へ流れ、高野から西進して堀川へ注ぐ疎水分線も、明治二十年九月に着工し、同二十三年三月に竣工した。全線路の通水試験は明治二十三年三月で、翌四月に竣工式が行われた。なお、この成功をまって、鴨川から伏見に至るいわゆる鴨川運河が明治二十五年に着工、同二十八年に完成している。

第一期の疎水工事に動員された人夫は延べ四〇〇万人、使用した煉瓦は一、四〇〇万個、木材三〇〇万才(一才は一立方尺)、セメント三〇、〇〇〇〓(*2)、ダイナマイト類七、〇〇〇貫目に及んだという(田邊朔郎『琵琶湖疎水工事図譜』)。これらの資材の供給は当時の国内生産のみでは十分ではなく、例えば煉瓦は山科の御陵村(現山科区)に専用の煉瓦工場を建てて大半を焼成し、セメントは過半を輸入し、ダイナマイト・雷管はすべて輸入であった。総工費は一二五万円余で、産業基立金、国庫・府庁下渡金、市債の他、市民への賦課金等によってまかなわれた。

疎水の各所には舟運用の舟溜りが設けられたが、落差の大きい蹴上には、斜面に鉄道を敷き、架車に舟を載せて上げ下げするインクラインが設けられた。また、工事の間、田邊らは米国コロラド州のアスペン水力発電所を視察、琵琶湖疎水でも水力発電を計画し、蹴上にわが国の初の水力発電所を設置した。蹴上発電所は明治二十四年五月に完成し、同年十一月には送電を開始している。この電力は主に工業動力に振り向けられ、また、明治二十八年にわが国初

の電気鉄道(路面電車)が登場するなど、京都市発展の一大動力となった。明治四十一年には、増大する電力需要への対応と水道事業等のために全線隧道の第二疎水が着工、同四十五年三月に完成された。この第二疎水の開削に伴い、蹴上より下流の疎水は拡幅され、蹴上発電所が増設されたほか、夷川と墨染に発電所が新設され、京都市内の電力需要をまかなうようになった。これらの電気事業は、昭和十六年(一九四一)の配電統制令に伴い、翌一七年からは関西電力に継承された。

現在、琵琶湖疎水は、京都市水道局の管理の下、主に京都市民の上水道用水として利用されている。鴨川にそう地点より下流は暗渠の部分が多くなり、かなり改修が加えられたが、夷川より上流については、昭和四十五年の国鉄湖西線建設で諸羽付近の水路が埋め立てられ、新隧道が開削された以外は、基本的にその水路形態・施設をとどめ、明治期の疎水の様相をよく残している。

今回、指定を図るのは、第一疎水の第一・第二・第三隧道の出入口、第一竪坑、第二竪坑、日本初の鉄筋コンクリート橋(明治三十六年竣工)、インクライン、疎水分線の水路閣等である。琵琶湖疎水の開削工事は、西欧の近代的土木技術を学んだ日本人技術者の手になる初期の大規模土木工事であり、明治中期における日本の土木技術水準の到達点を示す土木史上画期的な事業であった。また、舟運・発電・水道等に広く利用されることを通じて京都の近代都市としての発展をもたらした点で、大きな意味をもつものであった。よって史跡に指定し、その保存を図るものである。