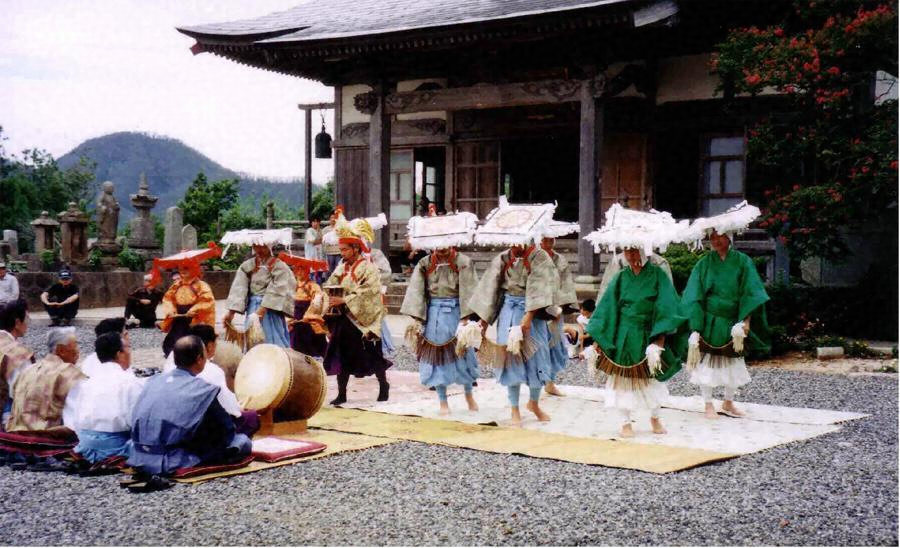

隠岐の田楽と庭の舞

おきのでんがくとにわのまい

概要

島根県隠岐の島には、重要無形民俗文化財「隠岐国分寺蓮華会舞【れんげえまい】」(昭和五十二年五月十七日指定)はじめ古風をとどめた芸能が伝承されているが、これもその一つであり、島前の西ノ島に伝わるものである。

美田八幡宮の祭礼と日吉神社の祭礼は、西ノ島町のほぼ同一地域に隔年で行われ、両祭礼では内容の類似した芸能が上演されている。美田八幡宮の方では『田楽』の名称のもとに「神の相撲」「獅子舞」「田楽躍」が、また日吉神社の方では『庭の舞』の名称のもとに「庭の舞」「神の相撲」「田楽躍」が、それぞれ奉納されている。

今回は、これら田楽躍、庭の舞、神の相撲および獅子舞を以下の理由により指定するものである。

美田八幡宮の『田楽』

西ノ島町美田尻【みたじり】に鎮座する美田八幡宮の『田楽』は、種々の文献や当社に所蔵されている棟札【むなふだ】の記載内容から、室町時代末期にはすでに行われていたものと考えられる。

八幡宮で行われる祭礼は、美田郷全体の祭りとして郷内の七里(美田尻、大津、大山、小向、船越、波止、一部)の氏子が、舞、囃子、舞台・楽屋作りその他の諸役を分担して執り行ってきた。八月の末に諸役の分担を決め、九月一日から十四日まで大津にある長福寺(美田八幡宮の別当寺)で練習を行い、十四日笠揃いと称して祭礼時と同様の衣装をつけ、長福寺の境内で獅子舞と田楽躍の試演を行う。九月十五日の祭礼当日は、朝、一同八幡宮に参集し、舞台や楽屋作りを行い、祭典の後、舞台上で、「神の相撲」「獅子舞」「田楽躍」を順次執り行う。当地ではこれらの芸能を総称して、『田楽』または十方拝礼【しゆうはいら】と称している。

舞台は八幡宮拝殿正面に設けられ(間口二間、奥行三間、高さ三尺で、四隅の柱に幣束【へいそく】が立てられている)、舞台の拝殿に向かって右側面に一間に一間半の囃座【はやしざ】が作られ、囃座から二間ほど拝殿から遠ざかった所に四方を幕で囲った楽屋が設けられる。

最初の「神の相撲」では、裸体の二人の少年(紅白の褌【ふんどし】を締め、額の鉢巻に小幣【こべい】をさしている。また手に、麻布一反を折りかけた幣串を持っている)が、舞台に登場し、双方麻布を下に置いて向かいあい、行司役の「神がおん相撲致す」との掛け声のもと互いに手を相手の肩に掛けて組むまねをする。次に相手の額の小幣をとって互いに挿しかえて相撲一番を終わる。その後この二人と行司役(二人)は舞台をおりて左右に分かれて拝殿の方へ舞台をめぐり、拝殿前で落ち合って手にした麻布を互いに触れさせ、また舞台にもどって来る。これを三度繰り返して終わる。祭りのこの時期が実りの秋に近い頃でもあり、ここには作物の豊凶を占う意味がこめられているものと考えられる。

二番目の「獅子舞」は二人立ちの獅子舞で、方固めや寝込んだり蚤取りをしたりなどの所作をしてみせる。

三番目に演じられる「田楽躍」は、二時間を要する大がかりなもので精細な順序次第を持つ。まず最初は「中門口【ちゆうもんぐち】」の次第で、僧衣姿に四角形の大きな田楽笠をかぶり、手にビンザサラ(柏板)を手にした者二人(二人を中門口と称し、また坊主ともいう)が舞台に登場し、ビンザサラを胸の前で摺ったり、肩にかつぐようにしてから摺りおろしたりの所作を南、西、北、東の四方向に、あるいは向かいあいになったり背中合わせになったりして繰り返し、最後に背中合わせのまま後方へさがり、一礼して舞台をおり楽屋に帰る。この間、囃座で笛の口唱歌がうたわれ、太鼓が打たれる。次が「スッテンデ(四天師)」の次第で、鶏冠を被り小鼓を手にした二人が舞台に登場し、二人一緒に左右左と三度横跳びをする。続いて太鼓が打たれ、はやし手が「たアぬしゃしゅうはいらア しゅうはいたにゆなが、しゅうはいら」を繰り返し歌うのにあわせて二人は、「イヤッ、ハッ、サッ、セーサッ、サッサッサッ、イヤッ、ハッ、サッ、ハッ、サッ、ハイッ」と掛け声を発して鼓を打ちつつ踊る。踊り方は中門口と同様、四方に順次向きを変え、向かいあい、背中合わせとなり、後へさがって一礼し楽屋に帰る。これはテンポが早くユーモラスな踊り振りである。続いての「子ザサラ」の次第は、真赤な田楽笠を被り、赤い衣装に手に摺りザサラを持った少年二人が登場し、ササラを摺りつつ「スッテンデ」と同様に踊る。これもテンポよく踊る。以上で各役ごとの個別の踊りを終え、次に全員による総踊りを踊る。踊り手は、すでに登場ずみの六人に加えて、田楽笠を被りビンザサラを手にした者六人の計一二人で、これが二列縦隊となって舞台に登場する。踊りは十四の手からなり、細かく序々に幾何学的な体形の変化を見せつつ進行する。