城生柵跡

じょうのさくあと

概要

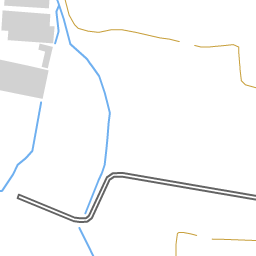

宮城県北部の大崎平野に向かって、西方の奥羽山脈から脈生する丘陵群東南端の台地状をなす地点に城生柵跡が所在する。

この遺跡は、既に元禄年間の地図に3面の土塁状の記入があったものであるが、昭和30年、東1キロメートルにある奈良時代の瓦を出す菜切谷廃寺跡が伊東信雄等によって調査された時、多賀城跡と同種の瓦と土塁が良く残る遺跡として注目されたもので、多賀城関連施設の一つとして新田町教育委員会が、測量及び発掘調査を実施した。調査の結果、本遺跡は丘陵上に東西ほぼ360メートル、南北約370メートルの平坦面を占めて営まれたものである。

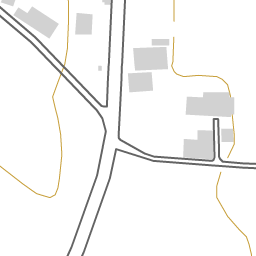

東北隅の土塁状遺構が鍵ノ手状に残る部分では、それが厚さ2.4メートルの築地構造の本体と犬走り及びその外側約7〜8メートルにある幅3〜4メートルの外濠から成り、外濠は大きく2度改修されている。この状況は西北隅でもほぼおり返した状況で検出された。築地は東面、西面ともさらに南に続く。遺構のほぼ中央にある観音堂の東側の狭い調査区では、基壇建物堀込地形2か所、掘立柱建物5、竪穴住居跡1等が検出された。掘立柱建物は3期以上に分かれ、内1期は基壇建物以前に属する。これら建物は規模等から倉庫と考えられ、その周囲からは炭化米が検出されている。

なお、遺跡南端中央附近では既に掘立柱掘方の存在が知られていたが、新たに積土による整地がされ、2棟以上の掘立柱建物の存在が確認され、ここが遺跡のほぼ南端に当たるものと判断された。出土品としては瓦類・土師類・須恵器・円面硯・鉄釘・焼米さらに縄文式土器や石器も出土している。

本遺跡は奈良時代中期頃には既に造営されており、平安時代まで続いたことが知られる。構造的、時代的にも多賀城等と関連することが再確認され、東北地方で城あるいは柵として現れる施設の一つであると考えられるに至った。この施設については天平9年に現れる多賀城関連の5柵のうち玉造柵、色麻柵、他の柵とする説、賀美郡衙等かとする説もあるが、遺構等から郡衙とする明証は今のところほとんどない。上記のいずれかに当たるか否かはまだ不明であるので、城輪柵、払田柵跡と同様、地名を冠した柵跡として指定するものである。