松林図屏風

しょうりんずびょうぶ

概要

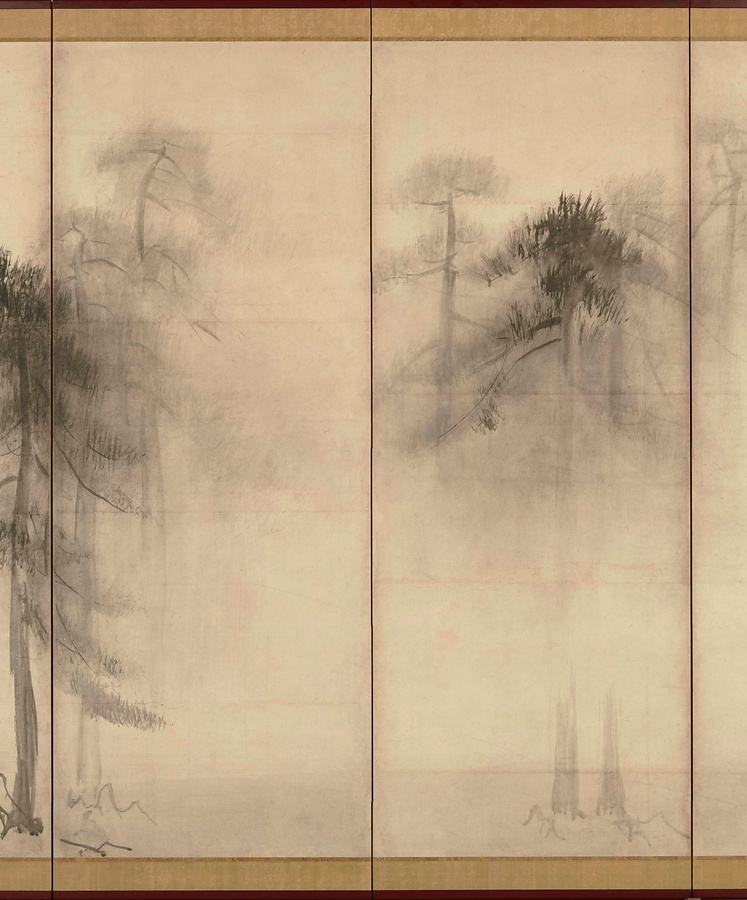

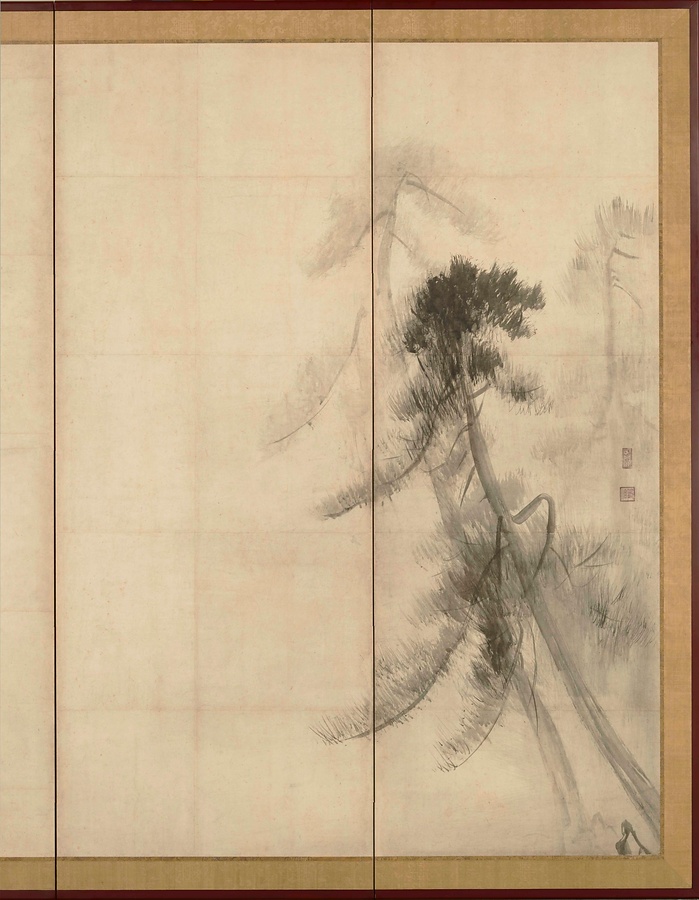

白い和紙の上に墨の濃淡だけで、風と光の情景が描き出されています。画面に近づいて松の葉をみると、その激しい筆勢に押されて、後ずさりするくらいです。松を描く筆は、穂先をいくつも重ねたもの、竹の先を細かく砕いたもの、あるいは藁(わら)を束ねたものを使ったと考えられており、明らかではありません。繊細でありながら迷いなく筆を進め、一気に線を引いていることが見てとれます。離れてみると、松の幹はまるで能を舞うかのように風に揺られています。

四つほどの大きなグループに描かれた松林は、木々の間を風が通り抜けるように配置されています。そして、墨のグラデーションによって光の強弱をあらわして、霧に包まれた松林を生み出しているのです。

さまざまな工夫と技法によってあらわされたこの松林には、霧の晴れ間から柔らかな光が差し込んで、遠く雪山がのぞき、冷たく湿った空気が漂います。艶(つや)やかな墨の色と相まって、風の流れや森の清清しい香りまで実感できるでしょう。

等伯は松林という日本の伝統的なモティーフを、中国絵画から学んだ水墨表現によって描き出し、日本の風土の豊かな形象をみごとにあらわしているのです。