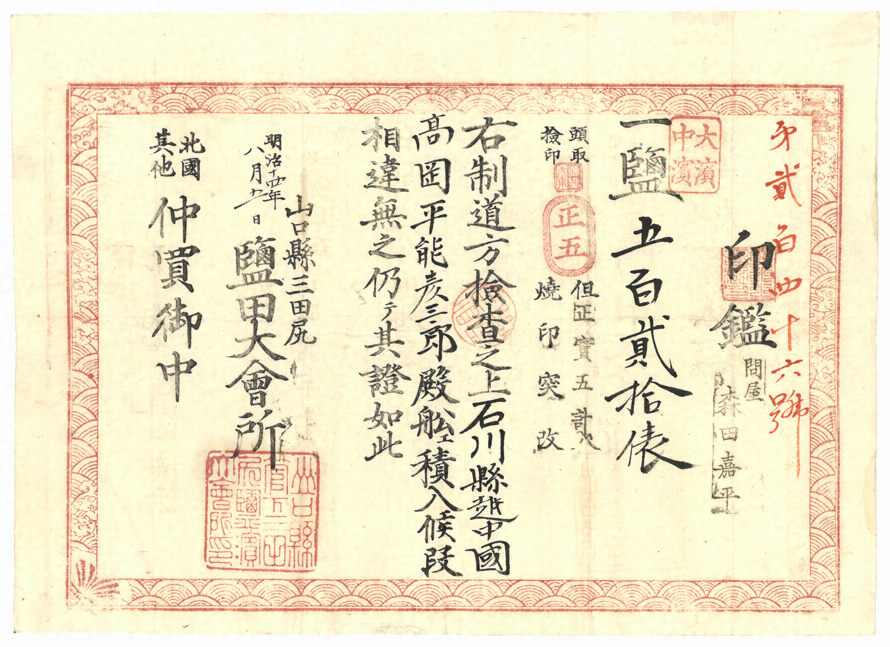

塩船積証文(越中高岡平能彦三郎船)

概要

塩船積証文(越中高岡平能彦三郎船)

やまぐちけんみたじり えんでんだいがいしょ

富山県高岡市

明治14年8月5日付/1881年

一紙(堅紙)・木版刷,墨書

縦25.5cm×横35.3cm

1通

富山県高岡市古城1-5

資料番号 1-01-165

高岡市蔵(高岡市立博物館保管)

山口県三田尻(現防府市)の「塩田大会所」(※2)が問屋 森田嘉平(※3)(北国其他仲買)に宛てて出した文書。積荷は塩520俵。検査の上、石川県(明治9~16年の石川県時代)越中国高岡町の平能彦三郎(※1)の船に確かに積み入れたことを示す証文である。「正実五計(斗)入」とは、1俵に確かに5斗(約90ℓ≒75kg)入っていることを示す(1俵は2~5斗。4斗が多い。1斗≒18ℓ≒15kg)。即ち520×90≒9,360ℓ≒7.8トンである。「北国其他仲買」は既に印刷してあり、北国(北国筋(北陸道)七ヶ国。現福井~新潟県)の仲買(≒問屋)が取引先に多かったことがうかがえる。

全体に木版刷りであり、塩の量と船籍、年代のみが墨書である。周囲は朱色で青海波紋の枠が刷られている。冒頭「印鑑」とあり、その下に「問屋 森田嘉平」と別の印が捺される。この印影と「判鑑」(江戸時代、照合用として、あらかじめ関所・番所などに届け出ておく印影の見本)とを照合して本人確認をする。

次の行の「塩」の右に捺された朱文方印「大浜/中浜」は六ヶ所の浜(塩田)からなる総称である「三田尻」のうち、「大浜」と「中浜」の塩であることを示している(※4)。

本史料により、高岡町に平能彦三郎という船主がおり、回漕業に従事していたことをはじめ、三田尻塩の流通実態の一端がうかがえる。

付属品2点あり。※本史料に直接の関係は無いが、「塩」が3枚共通で、「三田尻」が2枚に共通しているので、出所は同じ可能性が高い。

①「塩蔵預証」小野吉右衛門→大嶋長兵衛、明治14年(1881)8月29日付、三田尻塩(470俵)。切紙。

②「延期約定書(船頭弥右衛門、借用塩代残金返済につき)」仙北谷丹五郎→大嶌長兵衛・斎藤善三郎、明治9年(1876)9月21日付。罫紙(秋田県管下 無印紙証書用紙)。

【註】

※1.平能 彦三郎 ひらの ひこさぶろう

詳細は不明。だが平能姓であり、船主であることから、高岡袋町の船主・肥料商・政治家の平能五兵衛の一族の可能性がある。他の平能姓で船主として名があるのは、伊右衛門と幸作がいる。

(正和勝之助『越中伏木湊と海商百家』桂書房、1995 年、p558-559)

※2.三田尻 塩田大会所 えんでんだいがいしょ

三田尻は山口県の塩田の中でも古代より中核的な存在であった。「三田尻浜大会所」は1772年に鶴浜に建てられた、三田尻の塩田を取り仕切る役所。塩田の運営や塩の販売などについて取り決めると同時に、萩藩の塩田の代表として、他の藩も共に行う会議に出席していた。その役人を大年寄といい、最初の大年寄に田中藤六が任命された。

(HP「防府市歴史用語集」(コトバンク))2020年4月3日アクセス

明治8年(1875)、それまで村々に持っていた会所を統合して、150塩戸(塩生産者)300町歩(約297.5万㎡)を擁する大会所(地主の団体組織)を設立した。

(相良英輔「(県史講演録)近代在来産業の展開と地域の特性 -塩業と繊物業を中心にして-」『山口県史研究 第10号』2002年3月、山口県県史編さん室)

(参考「瀬戸内の製塩」)

瀬戸内海を囲む「瀬戸内十州」(現7県)は江戸中期以降、塩の特産地として全国の市場を席捲していく。その理由は、三都をはじめとした人口増大による塩の需要拡大、中世的な効率が悪く労働力がかかる「揚浜式塩田」(能登や山陰、関東、東海など)から、効率の良い「入浜式塩田」を発達させたこと、そして西廻り航路の発展である。1671年、幕府の命により河村瑞賢が西廻り航路を確立すると、瀬戸内の塩は日本海側へ進出する。特に山陰から越前にかけては塩田も駆逐され、防長(現山口県)で作られた塩が運ばれていく。それ以降もさらにシェアを伸ばし、塩が専売制となった明治38年時点で瀬戸内7県の塩田面積は全国の6割以上あり、生産量も8割であった。その内最大の塩田面積を持つのが山口県三田尻であった。

(前掲相良 2002年)

※3.問屋 森田 嘉平 もりた かへい

詳細不明。しかし、北国筋の森田姓の問屋といえば、越前三国(現福井県坂田市)の三郎右衛門(森田銀行創設)や一族の助右衛門、他に権四郎・藤助・弥助・勘五郎・勘蔵・弥平などの名が残るが、嘉平の名は無い。今後も調査を継続していく。

(森本幾子「19世紀における撫養湊の発展と淡路廻船」『「鳴門の渦潮」世界遺産登録学術調査報告書~文化編~』徳島県、2017年)

※4.三田尻六ヶ所浜 みたじりろっかしょはま

古浜[ふるはま]・中浜[なかはま]・鶴浜[つるはま]・大浜[おおはま]・江泊浜[えどまりはま]・西浦前ヶ浜[にしのうらまえがはま]の6つの塩田を指します。ひとまとめにして三田尻浜[みたじりはま]とも言います。

(HP「防府市歴史用語集」(コトバンク))2020年4月3日アクセス

所蔵館のウェブサイトで見る

高岡市立博物館