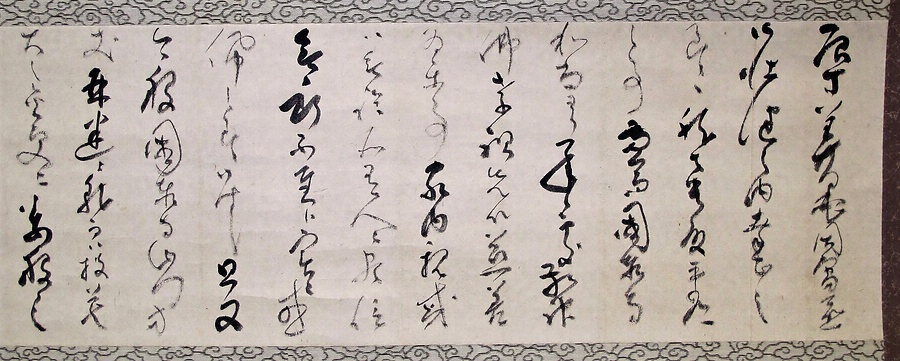

年未詳2月15日付 山岡鉄舟書簡(八坂金平宛)

ねんみしょうにがつじゅうごにちづけ やまおかてっしゅうしょかん やさかきんぺいあて

概要

本資料は、山岡鉄太郎(鉄舟)(注1)が荒廃していた臨済宗国泰寺派本山の摩頂山国泰寺(富山県高岡市西田)(注2)の再建に寄付をした現高岡市伏木の実業家・八坂金平(注3)に対する感謝状である。

同寺の山門・方丈再建への多額の寄付に対し丁寧に感謝の意を述べつつ、更なる尽力を依頼している。

鉄舟が国泰寺の復興に関与した経緯は、明治11年の明治天皇行幸に供奉した侍従の鉄舟がその合間に国泰寺の管長・越叟義格(注4)と知己となり、翌年、越叟が上京して鉄舟に再興を依頼し、鉄舟は快諾した。そして「寒山詩」のうち八首を選び、更に四首を適宜選んで揮毫したもの(いわゆる「千双屏風」)などを大量に贈って復興資金としたことは知られている。

しかし、鉄舟が自ら実業家へ寄付を依頼していたという記事はあまり記録に残っておらず、本資料は貴重なものといえる。

【参考】

仁ヶ竹 亮介「学芸ノート【第13回】 山岡鉄舟筆《国泰寺奉納千双屏風》」高岡市立博物館HP

https://www.e-tmm.info/gakugei-13.htm

-----

【釈文】

辱美墨同□愈

御壮健之内幸甚之

至ニ候、然は貴殿平癒

之事兼而国泰寺

和尚ヨリ承候処、敬神

仏孝祖先以慈善

為楽事、家内親戚

ハ無論□有人ニ尽信

無断不至候、実ニ感

佩之至ニ御座候、且又

今般国泰寺山門・方

丈再建ニ就而ハ投花

大之金受ニ万般之

内祝有之候内、同寺は

深御由緒も有之御事

故、尚更拙者共ニ於而は

相喜居候、尚乍此上御

尽力之程依頼候也、

二月十五日 山岡鉄太郎

八坂金平殿

尚々昨年徳本行者

珠数等相贈り候為餞

物帯地一懸□候

御恵贈被下拝受致候、右

御礼申入候也、

-----

【注】

1.山岡鉄舟 やまおか てっしゅう

1836-1888 幕末-明治時代の剣術家、官僚。

天保7年6月10日、幕臣小野高福の4男に生まれる。鎗術家山岡静山の妹と結婚、静山の跡をつぐ。剣を千葉周作にまなぶ。他に儒学,書、禅も学び,のち幕府講武所で剣術を指南。1863年清川八郎らと浪士組(新撰組の前身)を率いて上洛。戊辰戦争では徳川慶喜の使者として西郷隆盛にあい、江戸開城のための勝‐西郷会談の道をひらく。維新後は静岡藩権大参事、茨城県参事、明治天皇の侍従などを歴任。明治13年一刀正伝無刀流をたてる。海舟、高橋泥舟とともに幕末三舟と称された。明治21年7月19日死去。53歳。江戸出身。本姓は小野。名は高歩(たかゆき)。字は曠野、猛虎。通称は鉄太郎。別号に一楽斎。(デジタル版 日本人名大辞典+Plus/平成27年11月28日アクセス)

2.国泰寺 こくたいじ

高岡市太田にある臨済宗寺院。臨済宗国泰寺派の本山。山号は摩頂山。開創は1299年(正安1)。開山は慈雲妙意(1274~1345)で後醍醐天皇から清泉禅師の号をうけ,また光明天皇から慧日聖光国師と諡号を贈られる。慈雲は信濃(現長野県)で生まれ,越後五智院で得度。関東壇林で修行し,北陸の曹洞禅に参ずる途中二上山に留まり,1296年(永仁4)に小竹弘源寺の地に草庵を構えたという。ここを訪れた孤峰覚明(三光国師)の教えにより,紀伊国(現和歌山県)由良興国寺の無本覚心(心地坊、法灯円明国師)を訪れて印記をうけ,その死後は孤峰の弟子となり,99年(正安1)に二上山に帰り東松寺を開く。1302年(乾元1)には国泰寺と改称し,伽藍を整備。寺伝では27年に後醍醐天皇の勅を奉じて寺を建立し,28年に護国摩頂巨山国泰万年禅寺の勅額と勅願所の綸旨を賜ったという。同寺蔵「清泉妙意禅師行録」には,同寺が39年(暦応2)に足利尊氏によって越中安国寺に充てられたともいわれるが疑問である。同じく法灯派の興化寺が足利政権と結び付くことで五山建仁寺系の出世寺となったのに対し,国泰寺は南朝系とのかかわりが深い孤峰の影響下にあったことや,修行を重視する林下的性格をもっていたため,室町期には世に現れることが少なかったようである。

19世大梅妙奇のころ,神通川上流高原川沿いの現岐阜県上宝村一帯に国泰寺の教化が進められた。本郷本覚寺・長倉桂峰寺・赤桶寺・田頃家永昌寺・一重ケ根禅通寺・福地新福寺などである。永昌寺の場合,1435年(永享7)以前に大梅の弟子鳳宿麟芳が同寺の中興にあたる。南北朝~室町前期には山間土豪層への教化活動は見られるものの,基盤の不安定さをのぞかせていた。戦国期以後には再興神保氏と歩調を合わせるように隆盛に向かい,1546年(天文15)には27世雪庭祝陽が後奈良天皇から綸旨をうけ,紫衣を勅許される。天正年間(1573~92)には二上山山上から現在地に移り,加賀藩主前田氏の帰依が篤かった。だが飛騨の末寺群は金森氏の菩提所である高山の妙心寺派宗猷寺末に組み込まれ,国泰寺自体も1633年(寛永10)「諸宗末寺帳」段階で妙心寺末となる。この後,法灯派勅願寺院として越中および加賀の臨済宗寺院の多くを門末に加えた。1708年(宝永5)には5代将軍綱吉から法灯派総本山に認められる。

38世別伝は正徳年間(1711~16),加越能3国に寄進を募り,21年(享保6)法堂・祖堂・庫裡・僧坊などを新築。1876年(明治9)に臨済宗諸派が分立した際には相国寺派に属した。78年秋,明治天皇巡幸に従った山岡鉄舟は国泰寺を訪ね,54世越叟義格と協力して,明治維新以来困窮していた同寺の財政を助け,天皇殿の再建と三門の改築に努めた。越叟は明治政府教部省大教院長荻野独園(相国寺126世)の協力者でもあった。国泰寺においてはじめて白隠系の宗風を揚げた。55世雪門玄松は近代日本の代表的思想家である西田幾太(「多」の誤記)郎や鈴木大拙に多大の影響を与えた禅僧として著名(水上勉著『破鞋』)。1905年(明治38)には相国寺派から分離独立して臨済宗国泰寺派を称した。41年(昭和16)には一時他派と合同したが,第2次世界大戦後には元に戻り,52年には国泰寺派として宗教法人の認証を受けて独立。現在末寺35カ寺を擁する。開山忌は6月2,3日。法灯派本山でもあるため妙音会と称して虚無僧が数十人集まり,尺八を吹奏する。⇔稲葉心田,安国寺利生塔〈久保尚文〉(「富山大百科事典 電子版」/平成27年11月28日アクセス)

3.八坂金平 やさかきんぺい

八坂家は伏木の江戸時代以来の廻船問屋。屋号は車屋。近代以降は廻漕業の他、米穀・肥料商や伏木銀行を縁戚の堀田家と共に興すなど実業家としても活躍する。しかし、代々「金平」を襲名しており、3代(?~1894。高岡米商会所頭取。 俳号喜宣)か、4代(金助。1848~1929。堀田6代善右衛門次男。号松堂)かの特定は今後の調査を要する。

4.越叟義格 えっそうぎかく

1837-1884 幕末-明治時代の僧。

天保8年5月3日生まれ。臨済宗。文久3年京都相国寺の越渓守謙に師事し、その法をつぐ。明治7年国泰寺(富山県高岡市)の住持となり、山岡鉄舟の援助で同寺を法灯派の本山とする。東京谷中に全生庵をひらいた。明治17年6月18日死去。48歳。筑前(福岡県)出身。俗姓は松尾。(デジタル版 日本人名大辞典+Plus/平成27年11月28日アクセス)