乙瑛碑

いつえいひ

概要

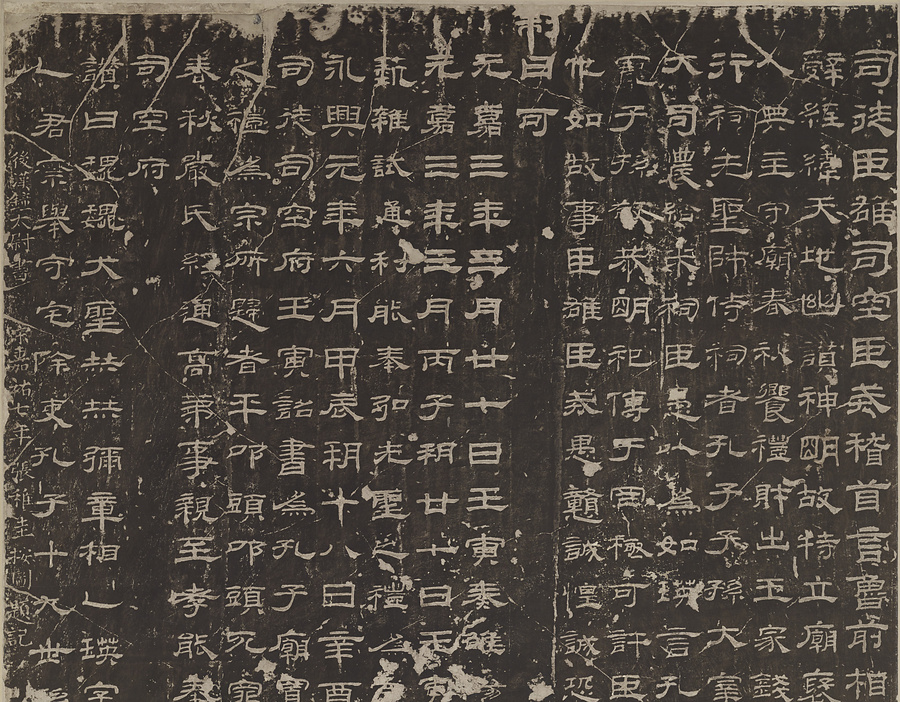

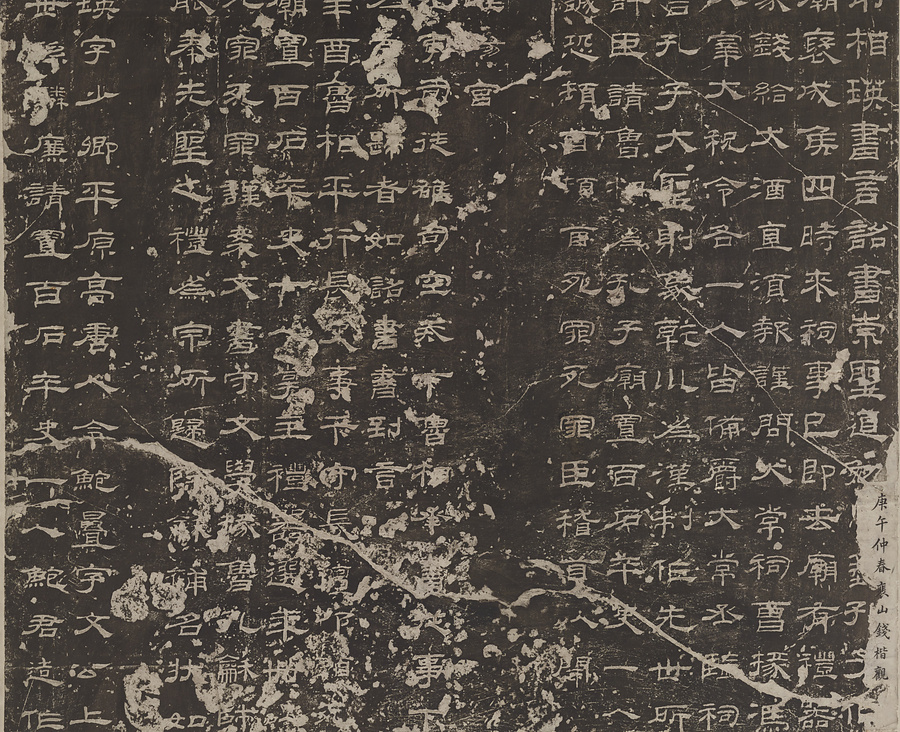

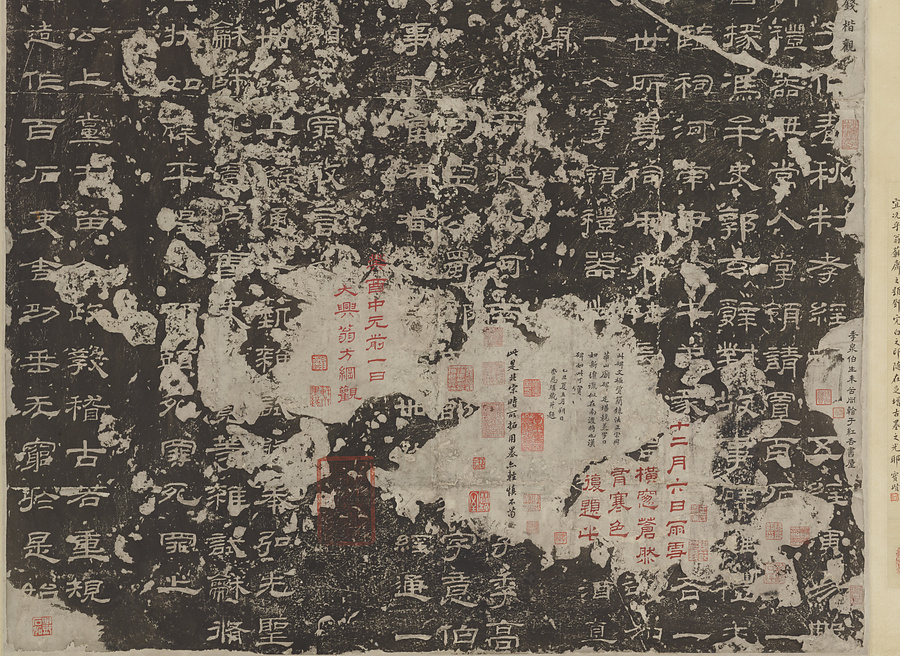

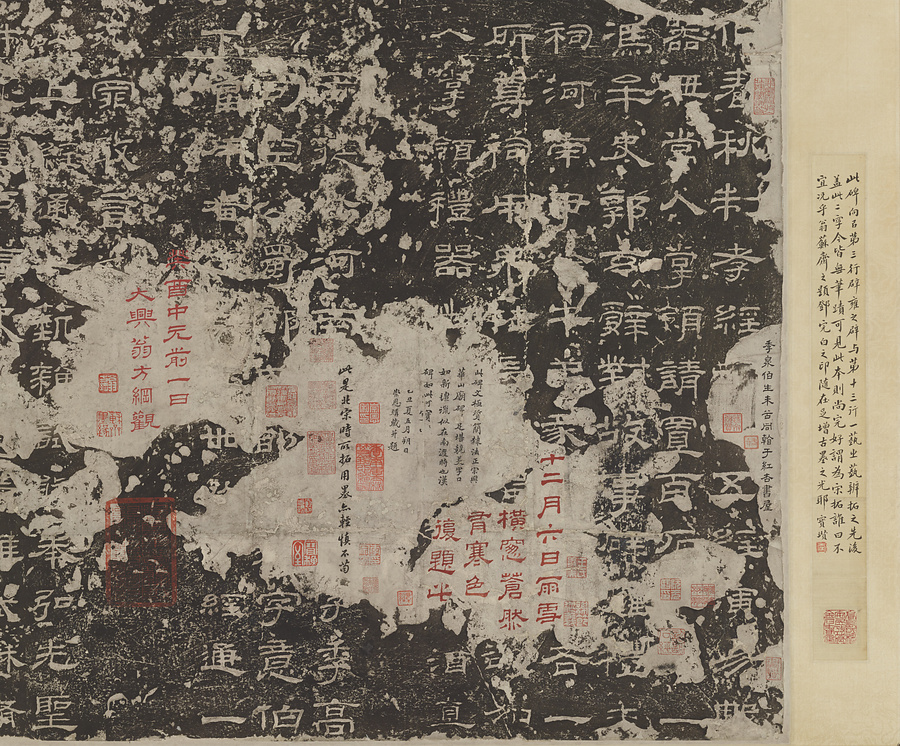

これは今から1900年ほど前、中国の後漢時代に建てられた石碑(せきひ)の拓本(たくほん)を、掛け軸に装丁したものです。後漢の第11代皇帝である桓帝(かんてい)のとき、現在の山東省(さんとうしょう)の南に位置する魯(ろ)の国の大臣を務めた乙瑛(いつえい)という人物が、儒教(じゅきょう)の開祖である孔子(こうし)をまつった孔子廟(こうしびょう)に、「百石卒史」(ひゃくせきそつし)つまり下級役人を配置し、祭りのための道具を管理させ、廟を守らせました。この碑には、当時の経緯と乙瑛をはじめとする関係者の功績を称えた文章が刻まれています。

乙瑛碑の書は、当時石碑の碑文などの公的な場で用いられていた「八分」(はっぷん)という隷書(れいしょ)で記されています。このスタイルは、扁平な形に、「波勢」(はせい)と呼ばれる波打つような線や、「波磔」(はたく)という大きな「払い」を特徴としますが、乙瑛碑はその中でも代表的な作例として、古くから著名です。文字の組み立て方はゆるみがなくしっかりとしており、線は重厚でありながら流れるようです。造形と線の美しさが、高い品格を醸(かも)し出しています。

石碑は、風雨や災害などによる劣化から、徐々に銘文の文字が磨滅し、あるいはすでに消失してしまったものも数多くあります。彫り込まれた文字を墨と紙で写し取った拓本は、その時々の石碑の状況を細かく記録しています。また、字がはっきりと現われるため、鑑賞がしやすいという利点があります。乙瑛碑は今なお伝わっていますが、この拓本からより古い時代の姿を知ることができます。