絵葉書「高岡名所を集めて」

えはがき「たかおかめいしょをあつめて」

概要

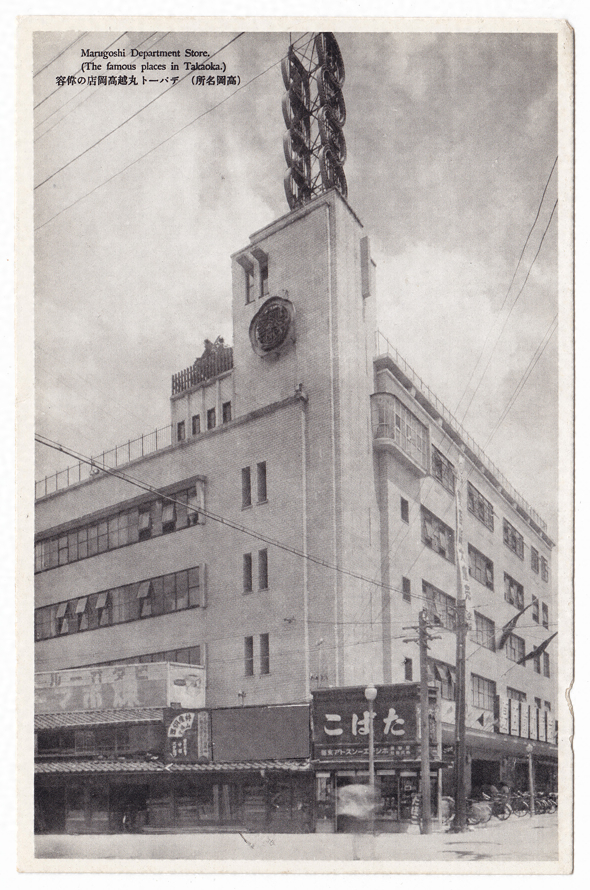

①(高岡名所)デパート丸越高岡店の偉容

年代:昭和12~19年(1937~44)頃

寸法:縦14.1cm×横9.2cm

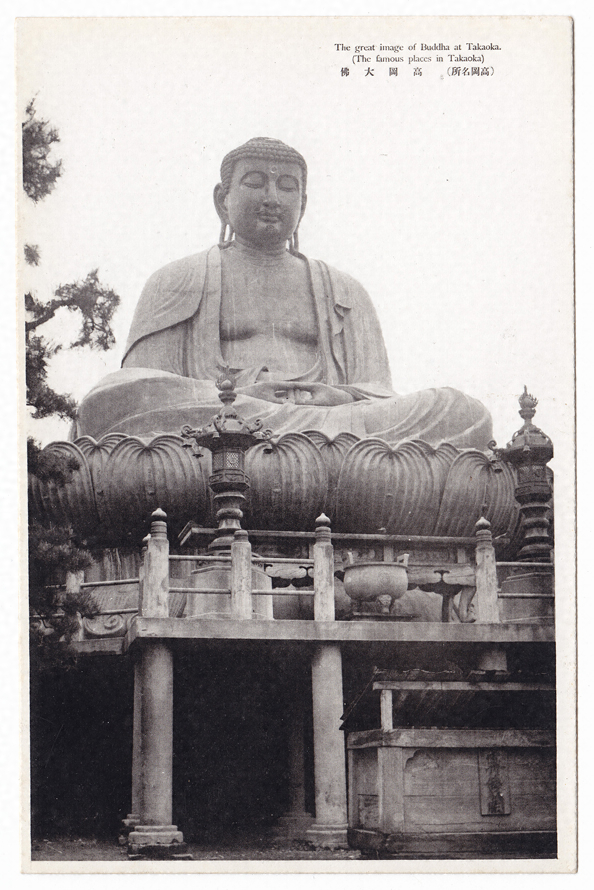

②(高岡名所)高岡大仏

年代:昭和8~19年(1933~44)頃

寸法:縦14.0cm×横9.1cm

③(高岡名所)瑞龍寺

年代:昭和8~19年(1933~44)頃

寸法:縦9.1cm×横14.2cm

①は表面に切手が貼付されている(消印はなし)。②③は未使用。

表面には共通して右読みで「郵便はがき」と1/2線があり、これは昭和8~19年(1933~44)頃の発行の型式である。

付属の収納袋の表面には「高岡名所を集めて/VIEWS OF TAKAOKA」とあり、中央には城のイラストが描かれている。また、複数の落書きがある。

デパート丸越高岡店

昭和12年(1937)の開業で高岡大和の前身。当時、高岡第一の商店街は坂下町で、最初は坂下町が建設予定地であったが、地元商店街からの反対が強く、また地形的にも難点があり断念。そこで末広通りと御旅屋通りが交差する十字路の一角に鉄筋コンクリート5階建てで建設された。開業後は人々の流れが一変し、これまでの坂下商店街にかわり、新たに高岡の中心商店街となった。

(『写真で見る昭和の高岡』文苑堂書店、2005、『たかおか歴史との出会い』高岡市、1991)

高岡大仏

高岡市大手町の大仏寺にある鋳造阿弥陀如来座像で、総高15.85m・座高7.43m・円光背4.54m・総重量65tを有し、昭和56年(1981)4月15日に市の文化財に指定された。

高岡大仏は、承久3年(1221)に承久の乱を逃れて越中に移った摂津国(現兵庫県)多田の源義勝が、護持してきた丈8寸(約24.24cm)の金銅仏を腹中に納めた、1丈6尺(約4.8m)の木造大仏を二上山麓に建立したのが始まりとされる。天文~弘治年間(1532~58年)頃には、神保安芸守が守山城を築いて、この大仏を鎮守仏として崇め、慶長14年(1609)に前田利長が高岡開町の際に城下(場所は不明)に移した。延享2年(1745)年9月には、像高3丈2尺(約9.7m)の金色木造の大仏が完成した。

その後大仏は文政4年(1821)の大火で焼失し、天保12年(1841)に再建(木造仏)されたが、明治33年(1900)の高岡大火でまた焼失した。同年、篤信家の松木宗左衛門が大仏の建立を発願、同42年(1909)には中野双山に大仏の原型製作を依頼した。その後は中川原町・荻野宗四郎らの力添えなど20数年以上もの歳月をかけ、多くの人々の協力により昭和8年(1933)5月3日に開眼式が執り行われ、以後高岡銅器の象徴となった。

昭和33年(1958)には円光背を載せ、同53年(1978)から補修・移転(11m後ろへ)、及び参道整備を開始、同56年(1981)4月19日に落慶法要が行なわれた。翌年5月には開眼式が執り行われた。

(『富山大百科事典』北日本新聞社、1994、『たかおか歴史との出会い』高岡市、1991、当館常設展ガイドブック『高岡ものがたり』)。

平成19年(2007)7月27日から同年12月15日まで高岡大仏の「平成の大修理」が行なわれた。これは昭和56年以来の大修理となり、工事安全祈願祭は7月31日に高岡市大手町の大仏前で行われた。大仏には顔や首などの腐食が目立ち、台座の雨漏りや回廊内の停電も起きていた。そのため表面のひび割れや台座の補修、台座下にある回廊内の塗り直しなどを行う。今回の修理費は約2,400万円で、市が半額を補助し、残りを高岡大仏奉賛会が市民から寄付を募った。

(高岡市教育委員会文化財課HPほか参照)

瑞龍寺

高岡市関本町にある曹洞宗寺院で、山号は高岡山。本尊は釈迦三尊。開山は広山恕陽(こうざんじょよう)。慶長18年(1613)に前田利長が高岡で建立した法円寺が前身である。利長の菩提を弔うために、正保2年(1645)に利常が建てさせた。翌年利長の33回忌法要会を行い、法円寺を利長の法号・瑞龍院にちなみ改称した。

造営には加賀藩の御大工頭・山上善右衛門嘉弘(よしひろ)があたり、利長の50回忌にあたる寛文3年(1663)に山門・仏殿・法堂(はっとう)・禅堂・大庫裡(おおぐり)(台所)・浴室・七間浄頭(しちけんじんずう)(便所)で構成される左右対称の七堂伽藍が完成し、鎌倉時代からの禅宗建築の姿を伝えている。寺域も3万6,000坪(約11万8,800㎡)と広く、当時は周囲に2重の堀をめぐらし、城郭のようであったといわれる。

仏殿の屋根は鉛瓦で葺かれ、鉛の総重量は47t。弾薬に換算すると250万発に相当し、徳川幕府との有事に備えていたとされる。延享3年(1746)11月20日には浴室から出火し、山門や禅堂、大庫裡などを焼失、山門は文政元年(1818)に高岡商人らの熱意により再建され、第24代山上善右衛門吉順(よしより)が復元にあたった。

昭和60年(1985)からは総工費22億4,000万円を投じての大改修が行なわれ、平成7年(1995)に終了した。仏殿・法堂・山門が国宝に指定され(同9年)、総門・禅堂・高廊下・回廊・大茶道が国指定重要文化財に指定されている。

(『富山大百科事典』北日本新聞社、1994、当館常設展ガイドブック『高岡ものがたり』)