御用留(上坂家文書/前後欠)

ごようどめ

概要

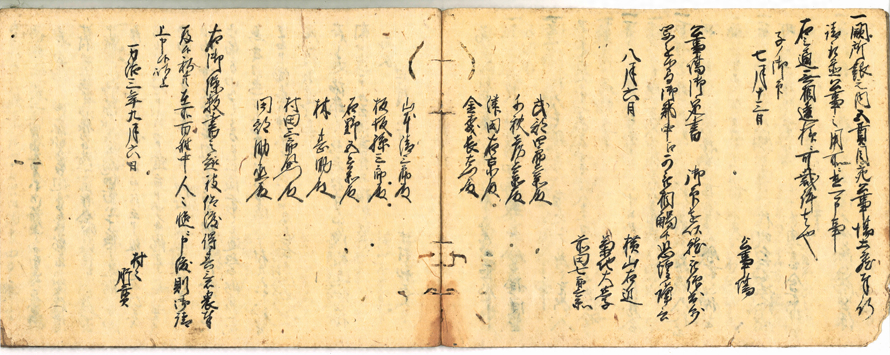

御用留(上坂家文書/前後欠)

ごようどめ

東海老坂村五兵衛(上坂氏役儀4代) (1697~1772)

富山県高岡市

元文期/1736~41年

紙・横半帳型(綴葉装)・墨書

縦16.1cm×横21.3cm

1冊

富山県高岡市古城1-5

資料番号 1-01-122

高岡市蔵(高岡市立博物館保管)

十村(※1)分役の山廻役(※2)を長らく務めた東海老坂村の上坂氏歴代中、最上位役である組持御扶持人並(十村の9位階層中6位)に就いた五兵衛(※3)が作成した御用留(※4)である。

本史料は前後が欠損しており、元の装訂(※)から一折(一帖)が外れたものと思われる。

内容はこれから精査が必要だが、藩からの各種の達しの写しを中心としているが、中には上坂家の由緒など私的な記録もみられる。

主な内容を列記すると、万治3年(1660)7月13日付の御条数書達写し。

元文元年(1736)4月24日付の十村鍬米についての御触れ写し。

正徳元年(1711)8月10日付の今石動町・平野屋助左衛門蔵屋敷木竹一件についての達写し。

元禄16年(1703)4月11日付の金沢から古府(勝興寺)迄の距離の報告。

元文元年(1736)8月10日付で東海老坂村五兵衛の報告(「私当年三拾九歳」に成るとあり生年が判明)。

元文3年(1738)「改作方覚書帳」写し。

同年の東海老坂村五兵衛と津幡江村宅之丞(十村)の「先祖由緒并一類附書上申帳」控えなどがみられる。

前述のとおり欠損のほか、シミ、ヤケ、汚れ、虫損等も多い。

※1【十村】(とむら)

「十村」は他藩の大庄屋に当たる加賀藩特有の職名で、慶長9年(1604)に創始。最初は十ヶ村を裁許したので十村肝煎・十村頭と言われたが単に十村となった。郷村支配機構中農民の最高職で家格・持高・技量等が問われ、その地域に適任者がいない場合は引越十村の制もあった。無組御扶持人十村・組持御扶持人十村・平十村の三種があり、それぞれに列(退老者)と並(準役者)があり9つの階層であった。また、「十村分役(ぶんやく)」とは十村に準ずる役職。新田裁許・同列・山廻・同列の4種で、十村の子弟が勤めた。

『加越能近世史料研究必携』田川捷一編著、北國新聞社、1995年

※2【山廻役】(やままわりやく)

御林山(藩有林)・七木(松・杉・桐など伐採が制限された7種の木)の監視や川除・用水の下附材木改めを行う山奉行の下僚として山廻役があった。山廻には明暦4年(1658)初見の足軽山廻と寛文3年(1663)創設の百姓山廻がある。百姓山廻は十村分役であり、御塩吟味人・御塩懸相見・陰聞役(村役人や農民の行為、田畑等を見聞して十村に内報する役)

『加越能近世史料研究必携』田川捷一編著、北國新聞社、1995年

※3【東海老坂村五兵衛】(ひがしえびさかむらごへえ)

東海老坂村の上坂氏の先祖藤兵衛は神保氏張から所領を安堵された小土豪、もしくは有力農民と思われる。元禄3年(1690)五兵衛(役儀初代)の時初めて山廻役に任命され、その後の子孫も多くが同役となった。

役儀4代五兵衛は享保6年(1721)、3代藤兵衛の跡を受け山廻役に任命され、同13年(1728)陰聞役、同18年(1733)下牧野組平十村、元文3年(1738)御扶持人並十村、同5~寛延2年(1740~49)五十里村組当分裁許、寛保2年(1742)御扶持高25石頂戴し、当時の持高は810.943石となった。延享4年(1747)謙徳院様(前田家8代重煕(しげひろ))御印物頂戴、宝暦9~13年(1759~63)鞍骨村組当分裁許、同13~明和2年(1763~65)島組当分裁許を歴任。同6年(1769)役儀指除となり、安永元年(1772)病死した。

その後、6~9代も山廻役を務め、10代は庄川小矢部川並射水海辺潟廻主附等を務めた。

小田吉之丈『射水郡十村土筆』昭和6年など

※4【御用留】(ごようどめ)

加賀藩の算用場や改作奉行から出された触書(ふれがき)を写した〈御触留(おふれどめ)〉,郡奉行などへ提出した注進書や上申書を控えた〈上留(あげどめ)〉,農村支配や勧農・年貢の収納など十村の役向きを記した〈御用留〉と分類できるが、これらを総称しても〈御用留〉という。

「富山大百科事典〈電子版〉」北日本新聞、2010年(平成28年11月15日アクセス)

※5【綴葉装】(てつようそう/てっちょうそう)

列帖装(れっちょうそう)ともいう。これは通常古書に多く見られる袋綴じ(紙の片面を使用)ではなく、料紙を数枚重ねて谷折りに、折り目を糸で綴じる。この一折(一帖)を、更に数折重ね、表紙を付けたものであり、紙の両面を使用する。

『美術工芸品の取扱い方』鷲塚泰光、丹青社、1987年、p38

『加越能 古書整理の手引き』森越博、氷見市史資料整理室、2012年、p27

所蔵館のウェブサイトで見る

高岡市立博物館