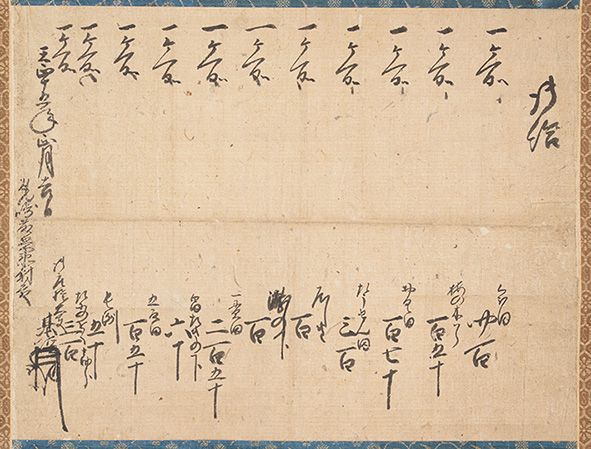

御庄基経知行坪付

みしょうもとつねちぎょうつぼつけ

概要

伊予最南部の国衆御庄氏の一族である御庄権大夫基経が、配下の尾崎藤兵衛尉(政儀)に与える所領の内訳を記した文書。「長洲」(愛南町)など、11か所で合計2貫30文が記される。御庄氏は、青蓮院門跡領の観自在寺荘(御庄)の坊官に由来する国衆で、戦国期には土佐一条氏に仕えた公家衆勧修寺氏流の町氏がその名跡を継いだ。本文書の袖には「御給」とあり、この文言は一条氏時代には同氏承認の証しとして付されていたことが指摘されているが、当時すでに土佐一条氏は滅亡していた。伊予は天正13(1585)年の四国平定により小早川隆景の領国となっていたが、実効支配が南端まで十分及んでいた徴証はなく、土佐の長宗我部氏も四国平定で羽柴秀吉から土佐一国に封じ込められており、承認する上位権力に見当をつけがたい。もしかすると、国衆御庄氏による独自の宛行でありながら、従来の慣習を踏襲する形で一条氏時代以来の書式を用い続けていた可能性もある。

所蔵館のウェブサイトで見る

愛媛県歴史文化博物館