長崎奉行所関係資料

ながさきぶぎょうしょかんけいしりょう

概要

長崎奉行所関係資料

ながさきぶぎょうしょかんけいしりょう

歴史資料/書跡・典籍/古文書 / 江戸 / 九州 / 長崎県

長崎県

江戸

1242点

長崎歴史文化博物館 長崎県長崎市立山1-1-1

重文指定年月日:20060609

国宝指定年月日:

登録年月日:

長崎県

国宝・重要文化財(美術品)

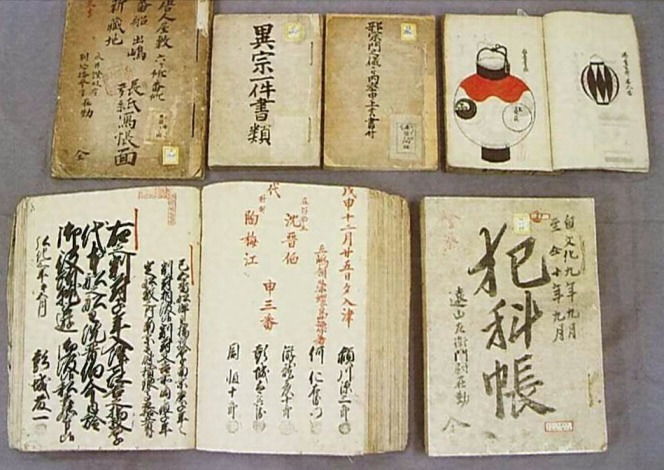

長崎奉行は幕府老中直属の遠国【おんごく】奉行の一つで、直轄領長崎を支配した。長崎は鎖国体制下で海外へと開かれていた都市であったため、その職掌は都市長崎の行政のみならず、貿易統制や外交交渉、長崎警衛、切支丹【きりしたん】禁圧等も担い、西国大名領に対する監察権も付与されていた。政庁である長崎奉行所は、火災などにより幾度か場所を移しているが、延宝元年(一六七三)以降は立山【たてやま】役所と西役所の二か所に置かれた。そして、長崎奉行の支配に伴い作成・収受された資料は、奉行所の御用部屋や宗門蔵等に保管された。

重要文化財となる長崎奉行所関係資料は、原則としてこの長崎奉行所保管になる資料群である。長崎奉行所で保管されていた資料は、慶応四年(一八六八)一月に最後の長崎奉行河津伊豆守祐邦【かわづいずのかみすけくに】が長崎を脱出した後、長崎会議所の掌握下に置かれた。その後明治政府によって長崎裁判所が設置され、さらに長崎府、長崎県が設置されるに伴い、長崎奉行所に保管されていた資料も引き継がれ、明治期には県庁において現用で引き続き活用された。大正八年(一九一九)にこれらの資料は一括して県立長崎図書館へ移され、同館において長く保存公開されてきた。そして現在は長崎歴史文化博物館で一般に公開されている。

なお、原則として長崎裁判所が設置され明治政府により長崎奉行所の機能が接収される慶応四年二月までを重要文化財の対象とし、後述する浦上【うらかみ】四番崩れ関係の資料についてはその内容の連続性・重要性から明治初期の資料までを含むこととする。

長崎奉行所関係資料の内容は、長崎奉行の職掌の多様性に伴い、多岐にわたる。

元禄三年(一六九〇)から嘉永三年(一八五〇)までの幕府からの奉書【ほうしょ】・通達類の目録を分類記録した「御奉書御書付類【ごほうしょおかきつけるい】目録」や諸種の御用留のほか、行政関係の資料にも都市長崎の特殊性が反映されている。

司法関係では長崎奉行所の判決記録である「犯科【はんか】帳」が寛文六年(一六六六)から慶応三年(一八六七)まで一五〇冊弱のまとまりで現存し、法制史上の貴重な資料となっている。

貿易統制関係では、正徳新例【しょうとくしんれい】で制度化された唐船への貿易許可証(信牌【しんばい】)の発給原簿である「割符留【わっぶどめ】帳」が特筆される。現存する「割符留帳」と割印の合致する信牌が現存しており、伝来を異にする資料ではあるが、本資料との関連性や資料の重要性に鑑みあわせて保存を図ることとした。

外交関係では、漂流民の送還関係の記録や諸外国との幕末の開港交渉にかかる諸記録および条約の写し、開港後の外国人居留地関係資料などがまとまって存在する。

長崎警衛関係としては、諸番所の勤方に関する記録や海岸防備のための御台場図などがある。

また、切支丹禁圧関係としては、浦上崩れ関係の資料がまとまっている。慶応三年に端を発する浦上四番崩れは、信徒弾圧を人道問題とする外国公使らの抗議により外交問題に発展したもので、明治政府下で浦上一村総配流という事態に至ったものであり、この経緯を記録した資料は、重要な資料といえる。

以上のような内容からなる長崎奉行所関係資料は、江戸時代におけるわが国の政治・外交・貿易にかかる研究上に重要な資料群である。