竹ン芸

たけんげい

概要

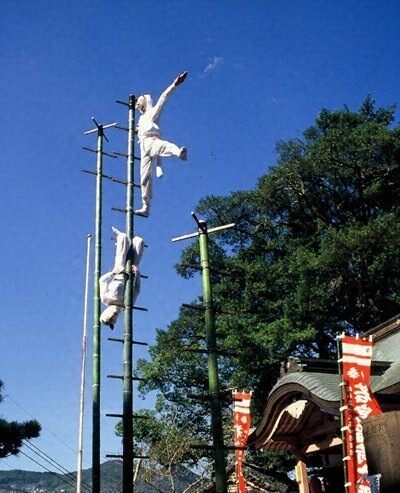

竹ン芸は、長崎市伊良林【いらばやし】地区の若宮稲荷【わかみやいなり】神社で、毎年十月十四日と十五日に、同社境内に高さ一〇メートル余りの高さの竹を二本立て、白装束に狐面をかけた若者二名が、その竹に登り、笛と締太鼓、三味線の伴奏にのせて、曲芸的な演技を披露するものである。なお脇に高さ五メートルほどの竹が立てられていて、子ども二名が同様に白装束に狐の面を付け、若者二名の演技に先立って、簡単に構成された内容の演技を披露している。

長崎市伊良林地区は、同市東方の傾斜地にあたり、若宮稲荷神社は長崎市内を眼下に望む高台にある。同社の秋の祭礼に行われる竹ン芸は、一九世紀前半から同市諏訪神社の長崎くんちに奉納されたものとされ、若宮稲荷神社で公開されるようになったのは明治二十九年(一八九六)からである。

現在、竹ン芸は、十月十四日の午後二時と八時、十五日の正午と午後三時、八時の計五回公開されている。直径一五センチメートルほど、高さ一〇メートル余りの二本の竹が台に固定されて直立している。そのうち一本の竹は、一五本の横木を、間隔をおいて竹に通して縛り付け梯子のようにしている。これはメダケ(女竹)と呼ばれる。他方の竹はオダケ(男竹)と呼ばれ、その頂上部には二本の横木を十字に固定し、その下に間隔をおいて二本の横木を竹を通して固定している。横木は足をかけるための棒でカセと呼ばれている。

白装束に狐の尾を付け、狐面を顔に付けた若者二名は、若宮稲荷神社の使いである雌雄の狐としている。その若者二名は、それぞれ神社拝殿から背負われて竹を固定した台に移動する。笛と三味線、締太鼓の演奏にのせて演技が行われる。まず雄狐がメダケに登る。途中で横木に足をかけて、両手を離して逆さにぶら下がったり、横木に体を預けて水平になったり、片手片足を竹にかけて横に大の字になったり、頂上部で腹部に竹を受けて水平に両手両足を広げたりする。雌狐もメダケに登り、同様に曲芸的な演技をする。狐は順次、メダケからオダケに移るが、その途中で一方の狐がオダケの横木に足をかけ、メダケの横木に頭部をゆだね、空中に橋を架けたようになり、他方の狐が、その腹部に両手をかけてぶら下がったりする。またオダケの十文字に横木を組んだ頂上部で、餅などを周囲に撒いたり、懐から鶏を出して飛ばしたりする。その後、雄狐はオダケを逆さになって降り、雌狐は滑るように竹を降りる。二名の狐役の青年たちは、それぞれ背負われて拝殿に移り面をはずして演技が終わる。

二名の青年たちの演技に先立ち、子狐と呼ばれる小学生以下の子ども二名が、同様に白装束の衣裳で、低い方の竹に登り、青年の演技を簡単に仕組んだ内容の演技を演じている。

所蔵館のウェブサイトで見る

国指定文化財等データベース(文化庁)