金葉和歌集(二奏本)

きんようわかしゅう

概要

『金葉和歌集』は、源俊頼(一〇五五-一一二九)が白河院(一〇五三-一一二九)の勅命をうけて撰上した第五番目の勅撰和歌集である。勅撰集として初めて一〇巻仕立の部立をとっている。俊頼は天治元年(一一二四)に院宣を奉じ、同年末から大治元・二年(一一二六・七)の間に、初度本、二奏本(二度本とも呼ばれる)、三奏本の伝本が示すように、三度の編纂がなされた。

初度本は古今集、後撰集、拾遺集の三代集の作者と当代の歌人たちを均等に配した平均的なもので、従来の編集を踏襲するものであった。二奏本は、構成主体を当代歌人たちで占める破格なものであった。これも白河院の納得するものではなかった。次いで、三奏本が編集された。三奏本は、初度本入集歌の再録を中心に拾遺集の時代から当代までの歌人でもって編集する。三種の相違は、巻頭歌人からも明確で、初度本は紀貫之「としのうちに春たつことを春日野の」から始まる。二奏本は藤原顕季、三奏本は源重之「よしの山みねのしらゆきいつきえて」の歌から始まる。

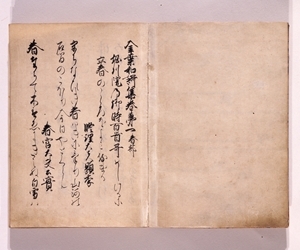

本書は、巻頭に修理大夫藤原顕季の「うちなびき春はきにけり山河の」の和歌を掲げる二奏本である。体裁は、綴葉装で上帖に巻第一春から巻第四冬まで、下帖に巻第五賀から巻第十雑下及び連歌を収め、巻末に撰者俊頼の述懐一首を付す。料紙は厚手の雲母引の楮紙打紙を用いる。本文は、四方に空界を施した中に、半葉八行、一首二行書、詞書ほぼ二字下げに記す。筆跡は鎌倉時代の清書に用いる流麗な筆致で、能書家の書写になる。奥書がなく書写者をつまびらかにしないが、書写年代は本文の書風および料紙よりみて、鎌倉時代中期ころと認められる。

『金葉和歌集』の古写本としては、初度本は静嘉堂文庫に第五までの残闕本が伝存するに過ぎない。既指定で、國學院大学所蔵の二奏本と平瀬陸蔵の三奏本がある。國学院大學本は上下に注を記載する注釈本的なもので、平瀬陸蔵の三奏本は鎌倉時代後期の書写になる。

本書の伝来は、大正五年五月『仙台伊達家御蔵品入札』に載せられ、伊達家伝来のものと知られるが、それ以降、杳としてその所在が不明であった。

学界未見の新出本であり、『金葉和歌集』の現存諸本中の古写本として、勅撰集研究に価値が高い。