鏡岩下遺跡出土品

かがみいわしたいせきしゅつどひん

概要

鏡岩下遺跡出土品

かがみいわしたいせきしゅつどひん

考古資料 / 安土・桃山 / 江戸 / 平安 / 室町 / 鎌倉 / 南北朝 / 中部

平安時代~江戸時代

土器類:灰釉陶器の碗1点、渥美窯産44点(経筒外容器、山茶碗、小碗、小皿、蔵骨器、瓶子)瀬戸窯産23点(四耳壺、小型三耳壺、瓶子、水注)、常滑窯産11点(小皿、小型壺、玉縁口縁壺、広口壺、蔦口壺)、中国産磁器5点(合子、白磁壺)、土師器皿3点、

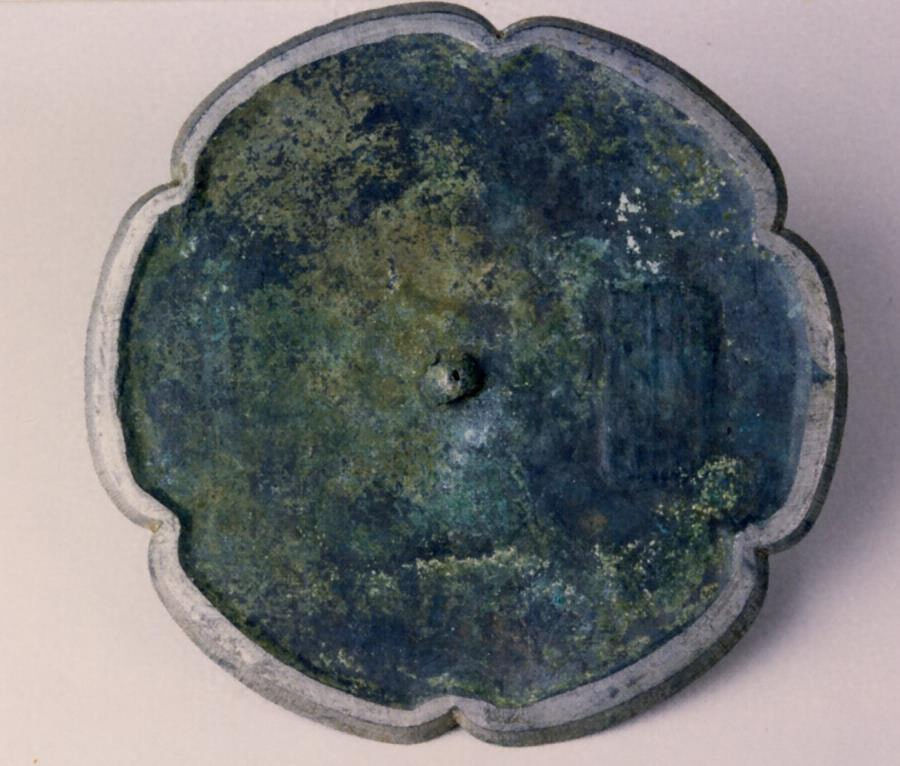

金属製品;鏡33点(平安時代12、戦国時代7、江戸時代14)、青銅品1点(六器)、鉄製品14点(提子、短刀身、刀子、鏃、キセル)、銅製品2点(鏡筒底蓋、五鈷杵)、銭貨29点、

その他:石製品2点(紡錘車、石仏)、木製品7点(漆製品など)、木炭3点、骨片11点、瓦1点(桟瓦)、ガラス製品4点(小玉)

194点

新城市指定

指定年月日:20170323

宗教法人鳳来寺

有形文化財(美術工芸品)

鏡岩下遺跡は、1962年に地元の小学生が伊勢湾台風で倒れた木の根元から骨の入った壺を発見したことで確認された遺跡で、鳳来寺本堂の北西方向に所在する鐘楼付近を中心に所在する遺跡である。

1966年に五来重、池上年氏を中心に鳳来町教育委員会が発掘調査を行い、調査地点はA~C地区の3地点に分けられる。その調査面積の詳細は不明であるがA区とした遺跡の中心地となる鐘楼後背地に形成された高まりでの調査面積は20㎡となっている。