三浦仙三郎酒造関係資料

① 改醸法実践録(草稿)

② 履歴書(草稿)

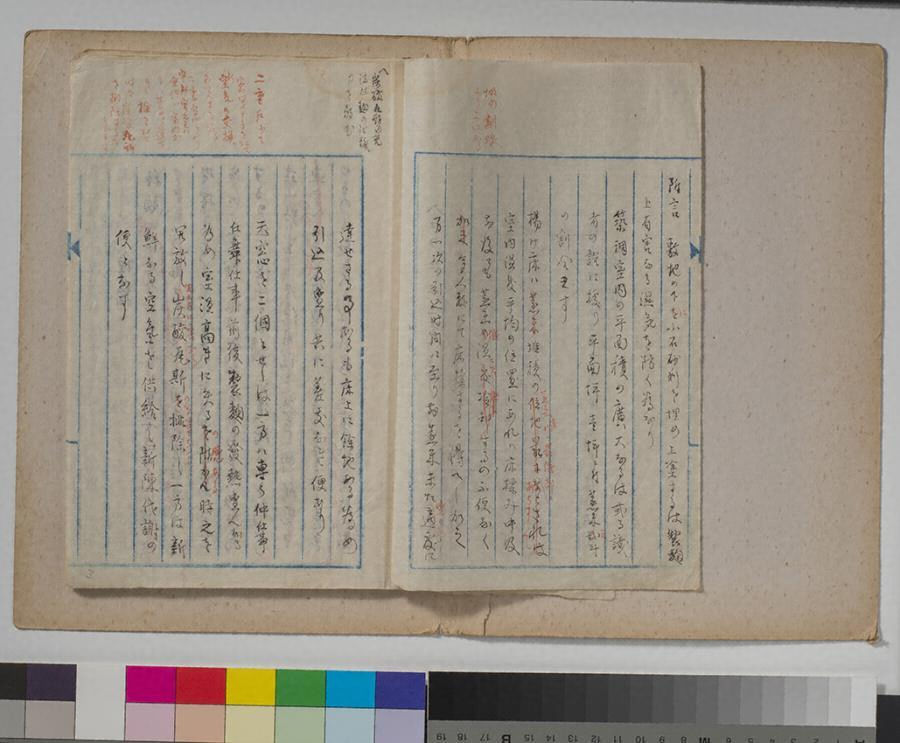

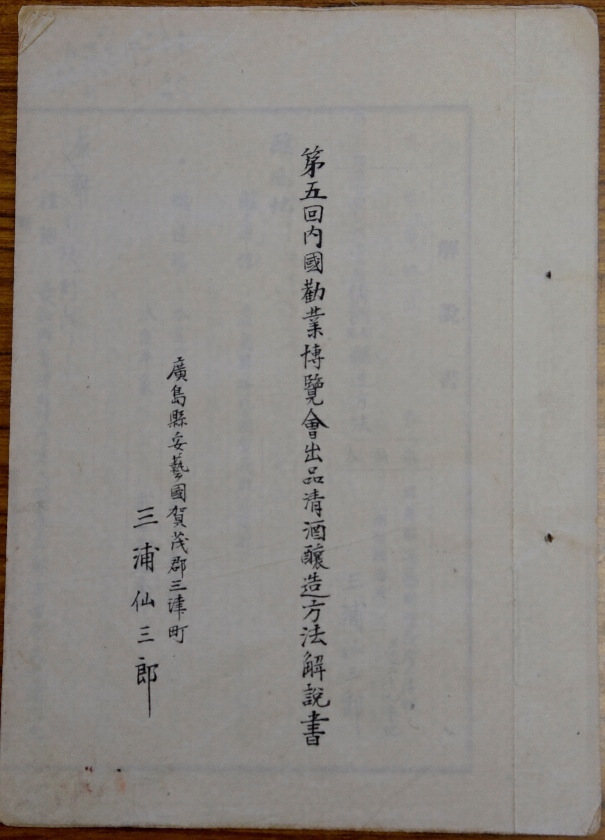

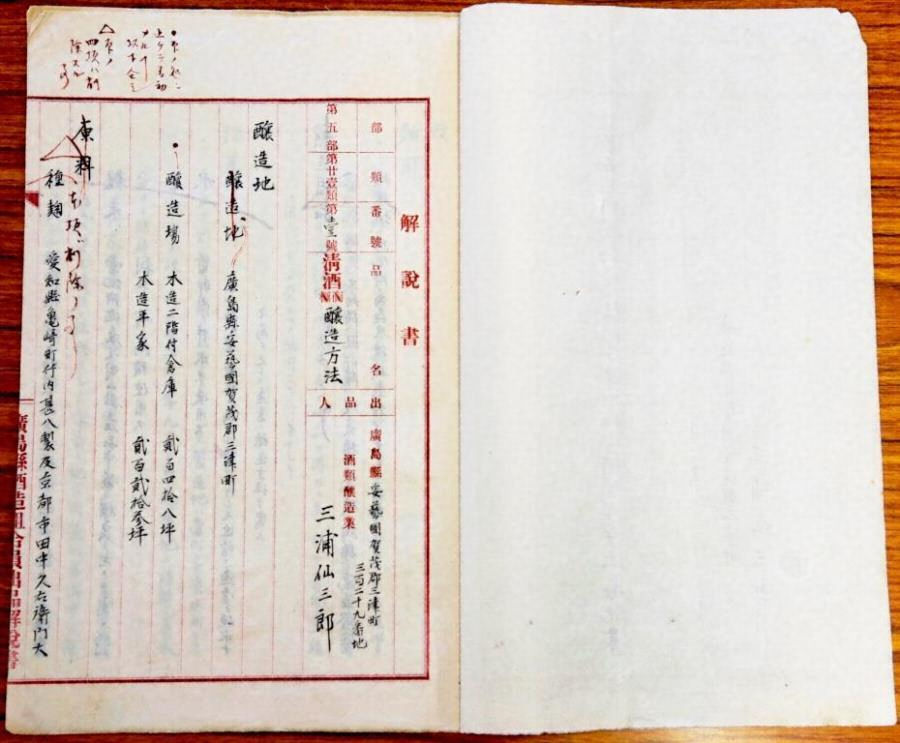

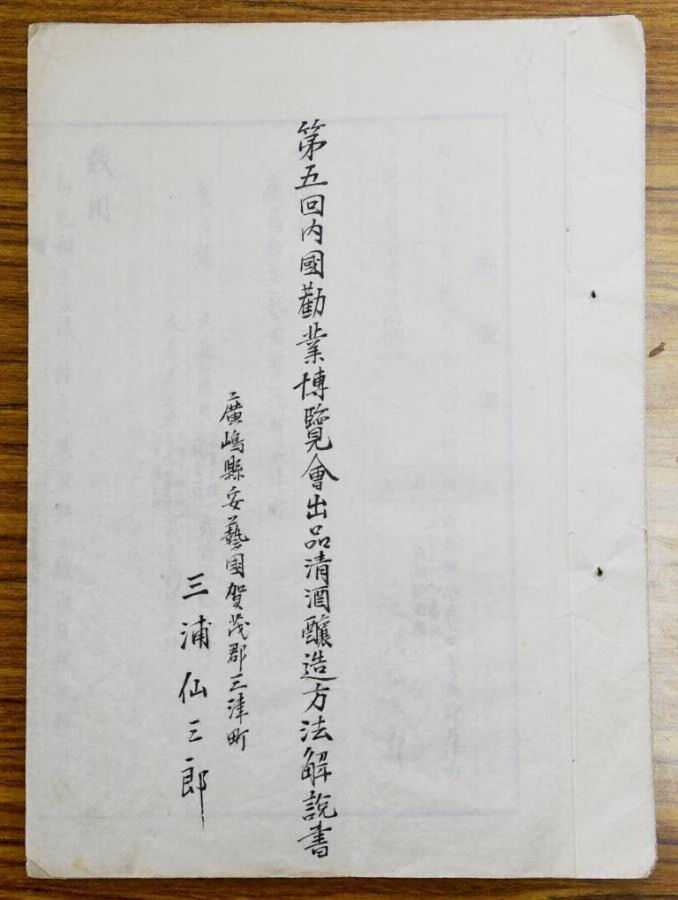

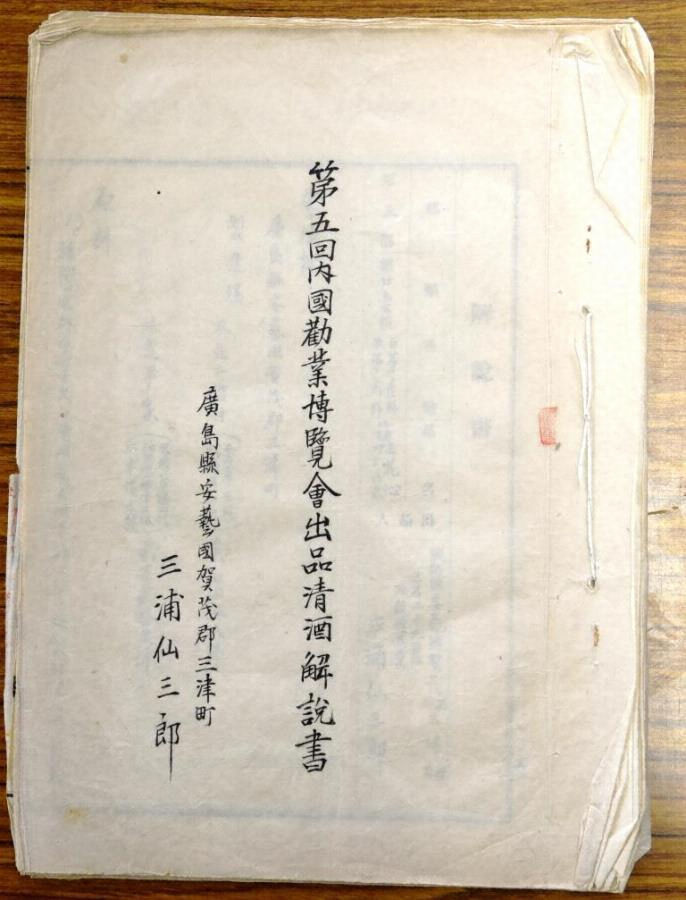

③ 第五回内国勧業博覧会出品清酒醸造方法解説書(明治35年10月草稿)

④ 第五回内国勧業博覧会出品清酒醸造方法解説書(明治35年12月草稿)

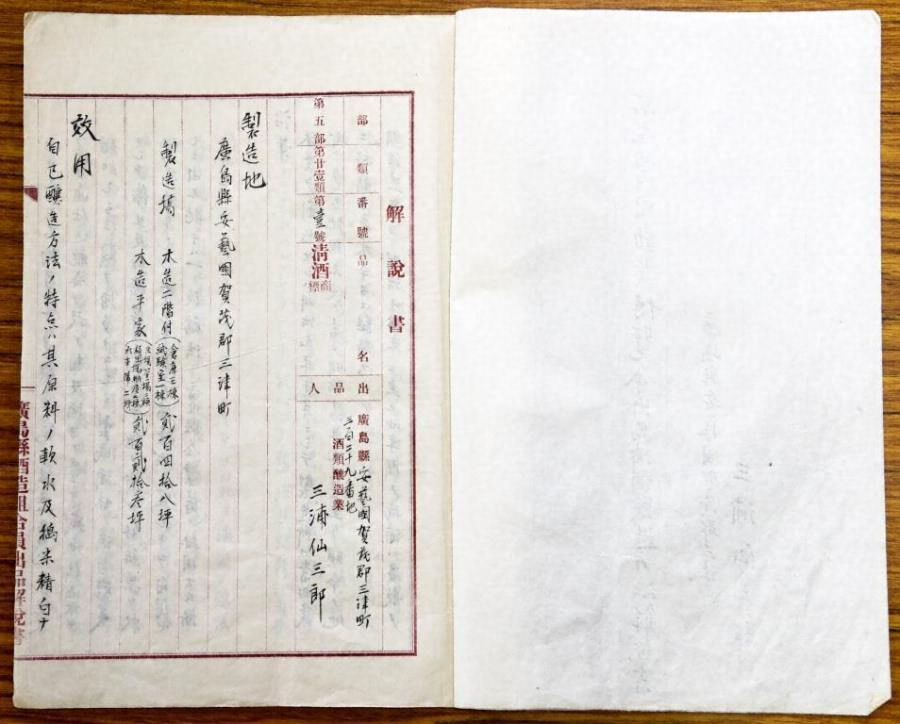

⑤ 第五回内国勧業博覧会出品清酒解説書(草稿)

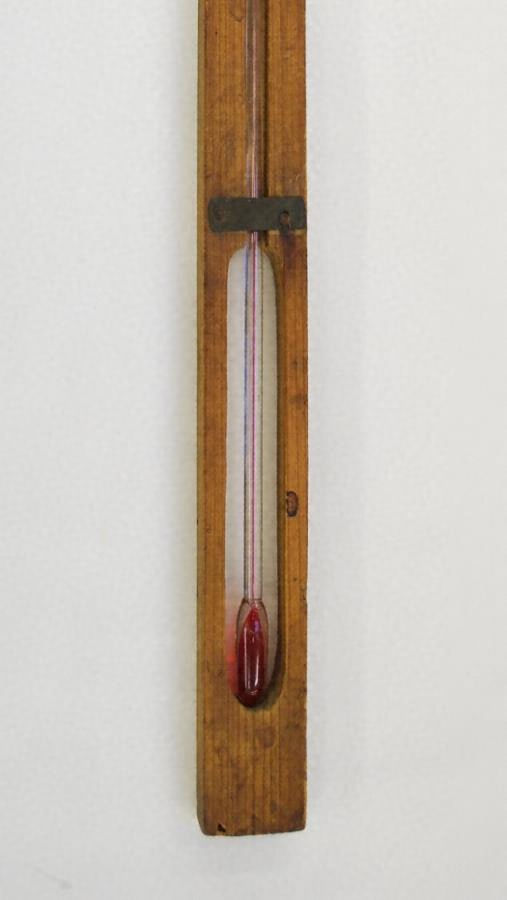

⑥ 赤液温度計

みうらせんざぶろうしゅぞうかんけいしりょう

概要

三浦仙三郎酒造関係資料

① 改醸法実践録(草稿)

② 履歴書(草稿)

③ 第五回内国勧業博覧会出品清酒醸造方法解説書(明治35年10月草稿)

④ 第五回内国勧業博覧会出品清酒醸造方法解説書(明治35年12月草稿)

⑤ 第五回内国勧業博覧会出品清酒解説書(草稿)

⑥ 赤液温度計

みうらせんざぶろうしゅぞうかんけいしりょう

広島県

明治

①紙、墨

②紙、墨

③紙、墨

④紙、墨

⑤紙、墨

⑥ガラス、木

①40×27.5㎝、2ツ折

②40×27.5㎝、2ツ折、39g

③40×27.5㎝、2ツ折、20g

④40×27.5㎝、2ツ折、19g

⑤40×27.5㎝、2ツ折、20g

⑥全長95.2㎝、全幅2.6㎝、全高1.4㎝、ガラス部長さ78㎝

6点

①広島県東広島市安芸津町三津3734

②~⑥広島県東広島市安芸津町三津4398

東広島市指定

指定年月日:20190426

①株式会社今田酒造本店

②・⑥東広島市教育委員会

③~⑤不詳

有形文化財(美術工芸品)

①は、三浦酒造が現所有者に売却。

②は、三浦氏遺族から東広島市教育委員会に寄贈

③~⑤は、広島杜氏組合が保管

⑥は、安芸津記念病院が収集し、安芸津町歴史民俗資料館に寄贈。市町合併により東広島市教育委員会に移管。