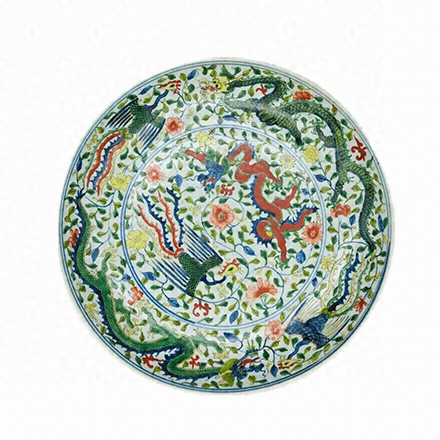

五彩龍鳳紋大盘(萬歴官窯)

ごさいりゅうほうもんおおばん

概要

「五彩」

五彩とは、白磁または白釉陶(はくゆうとう)に赤・青・黄・緑・紫などの釉(うわぐすり)で絵や文様を表したもの。素地に透明釉を掛けて高火度焼成した後、釉上に上絵具で図柄を描き、錦窯(きんがま)という小型の窯で再び低火度焼成した上絵付け、およびその陶磁器。1つの器に五彩と青花を併用する場合もあります。この技法は釉上着彩画法と言い、釉薬では色を付けず、絵具でなければいけません。五彩と呼ばれますが、五色のみを使っているわけではなく、単に同じ技法で焼かれているものであれば、二色でも六色でも五彩と呼びます。始まりについては、発掘調査などで元時代から生産された説が有力ですが、正確なところは現在もわかっておらず、調査が続けられています。五彩は近代に入り、多くの色彩が彩色され、色合いが鮮やかになりました。その美しさを競い合い、闘争している様子から、闘彩と呼ばれることもあります。嘉靖年間(1522~1566年)は五彩磁器の全盛期であり、色どりの様々な製品が作り出されていきました。官窯では白磁や青花磁に五彩を加えたもののほか、色地に色文様を加えた雑彩と呼ぶ濃麗五彩磁も作られました。日本では赤絵・錦手(にしきで)などと言います。硬彩。

所蔵館のウェブサイトで見る

名古屋東洋官窯陶磁美術館