絵葉書「雨晴風景絵葉書」

えはがき「あまはらしふうけいえはがき」

概要

付属の封筒に「最新二色版 雨晴風景絵葉書」とあるように、雨晴海岸の義経岩と女岩周辺があらゆる角度から撮影された写真絵葉書。モノクロ写真の上に、緑が刷られている。発行者は不明。全て未使用。

また当館は、1-05-130 絵葉書「越中名勝 義経雨晴絵葉書」をはじめ、他にも雨晴を写した写真絵葉書を多数収蔵している。

1「義経雨晴海岸(一)」

義経岩よりやや沖合、東(氷見方面)より西を望む。画面右奥に女岩が、右端に義経岩の先端がわずかにみえる。

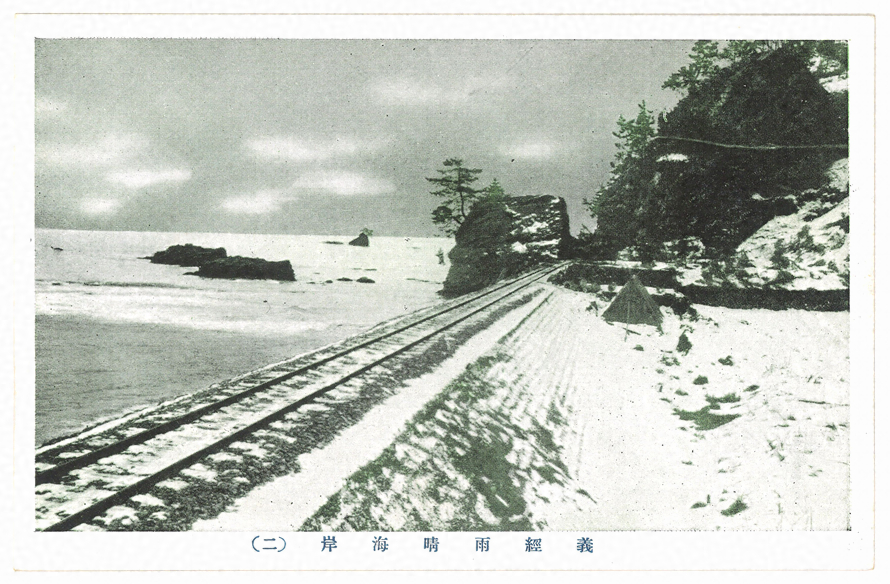

2「義経雨晴海岸(二)」

はっきりとした撮影ポイントは不明。奥の岩は海に迫り、線路を通すために直角に削られている(伏木国分と太田の境にある「もみじ姫公園」辺りとも思われる)。中央に伸びる雪を被った線路は大正9年(1920)の国有化の前であれば中越鉄道(私鉄)か氷見軽便(けいべん)線(国鉄)かのいずれか。現在のJR氷見線の歴史は、中越鉄道が明治33年(1900)12月29日に高岡-伏木駅間が延伸開業したことに始まる。同45年(1912)4月4日、島尾-伏木駅間が延伸開業(中間の雨晴駅も開業)。大正元年(1912)9月19日、氷見延伸。そして大正9年(1920)9月1日、国有化され中越線(伏木-城端駅間)と氷見軽便線(伏木-氷見駅間)となった(同11年、氷見軽便線は氷見線に改称)。そして昭和17年(1942)8月1日、高岡-氷見駅間の全線が氷見線となった(同62年、民営化によりJRとなる)。

3「義経雨晴海岸(三)」

画面左から線路が走り、右にカーブしている。この撮影ポイントも不明だが、このようなカーブは上記の「もみじ姫公園」辺りの線路にみられる。

4「義経雨晴」

8枚組中唯一の2カット。右上は義経岩をやや西側、上方より撮影。左下

は東側より撮影している。右上の義経岩の左方にある突起は現存する石碑「此下よしつね公/雨はらし」と思われる。そしてその右方には木柵で囲われた標識らしきものがある。現存する「義経社」の社殿はない(この社殿は地元では元太田小学校にあった奉安殿で、戦後移したものという伝承がある)。左下の写真は前述の当館既収蔵の北村書店発行の中に全く同じ写真がある。そのキャプションには「越中 義経雨晴の奇勝」とある。

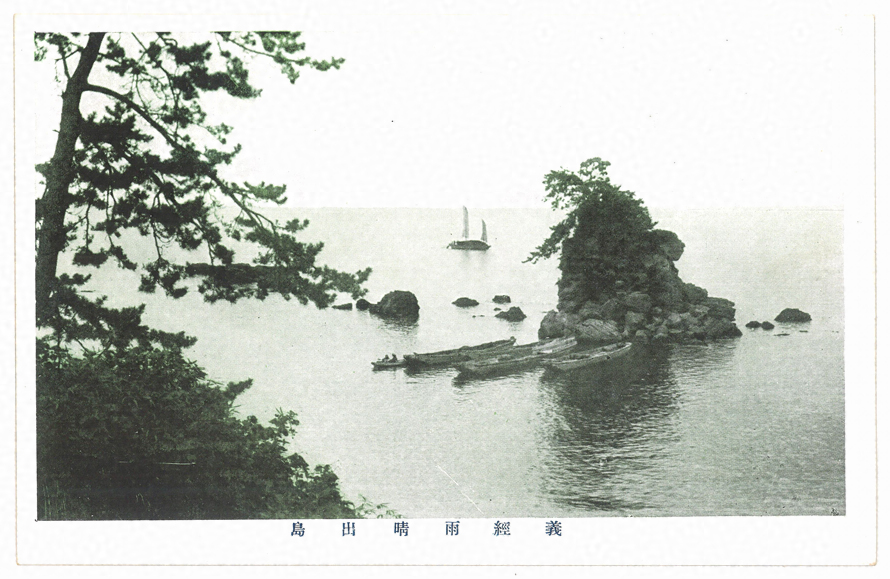

5「義経雨晴出島」

女岩に和船が四艘、小舟が一艘寄せられている(奥には帆船もみられる)。北村書店発行絵葉書には人々が和船に乗っており、観光船のようである。また北村書店発行絵葉書には女岩のことを「出島」と表現しており、その呼称の変遷が知られる。

6「伏木方面より眺めたる義経雨晴」

画面左方の義経岩奥に現在は無い東屋がみられる。北村書店発行絵葉書にはこの東屋は壁や戸が無く開放的であり、人々が休憩しているようである。今後調査の必要がある。

7「氷見方面より眺めたる義経雨晴」

画面右方に義経岩が、左方奥に女岩がみられる。高岡市美術館蔵の横山大観筆「雨晴義経岩」(明治36年/高岡市指定文化財)にもみられる典型的なアングルである。

8「義経雨晴全景」

中央に線路が走り、右方に義経岩がみられる。高岡市を代表する観光名所である雨晴海岸は、平成26年3月に国名勝「おくのほそ道の風景地」(当初10県13ヶ所。のち11県24ヶ所)の一つ「有磯海(女岩)」として指定された。そして同27年6月19日、文化審議会はそれに義経岩の範囲を追加指定し、名称を「有磯海」と変更するよう文部科学相に答申した。本資料はこのように注目される雨晴海岸の往時がうかがえる貴重な資料といえる。