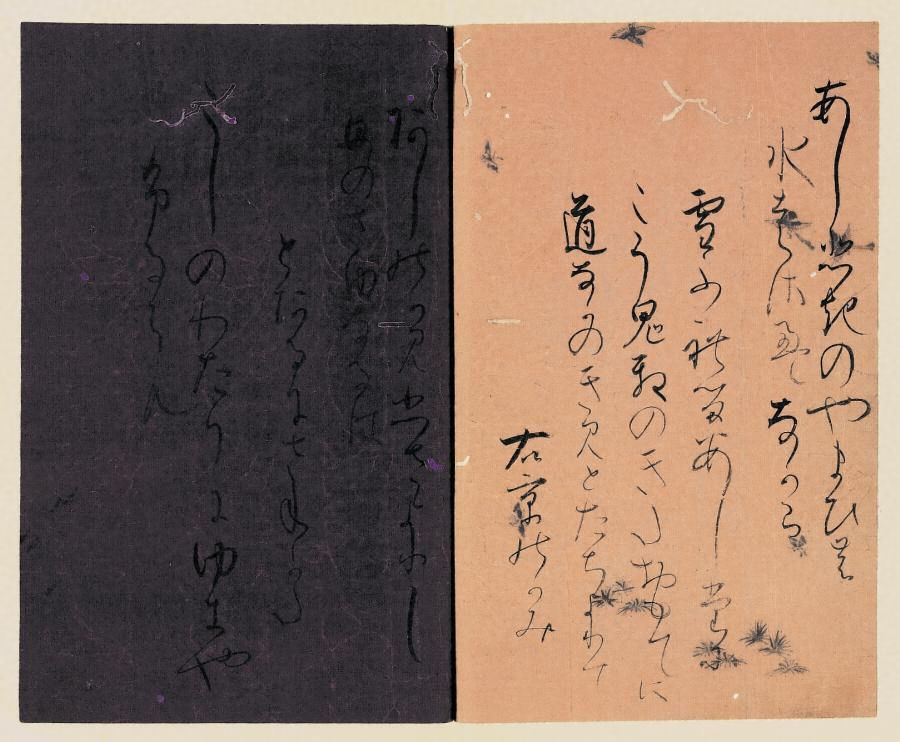

私家集

しかしゅう

概要

冷泉家時雨亭文庫の典籍については、平成十二年に勅撰和歌集の一括指定を行い、今回の指定では私家集をまとめたものである。ここでいう私家集は、勅撰集に対する個人の歌集をさす。

冷泉家は、三代にわたって勅撰撰者を出した家柄である。『千載和歌集』の俊成、『新古今和歌集』『新勅撰和歌集』の定家、『続後撰和歌集』『続古今和歌集』の為家である。為家は為相に、俊成以来の典籍と荘園を遺言状にして譲与した。これらをもとに、為相は冷泉家をおこした。為相の兄為氏(一二二二-八六)は二条家をたて、鎌倉時代後期の歌壇の主流にいた。所領の細川荘では二〇年間、二条家と冷泉家との間で相論があったことはよく知られている。

本書の伝来過程を大まかに分類すると、①伝来本、②二条家本、③真観本(三井寺本)、④寄贈本に分けられる。

①伝来本は俊成・定家以来の典籍である。もとになったのは、定家が自らまとめた私家集目録『集目録』(もと折紙、既指定)に記載されている典籍である。定家が外題を書き付けた『下野集』などがある。

②二条家本は為氏系の典籍である。冷泉為邦は二条為明の養子となり、為邦の子で冷泉家当主為尹に為明蔵本を譲与した。さらに、二条家の断絶とともに同家典籍も冷泉家に収蔵された(『冷泉家古文書』)。

③真観本(三井寺本)は真観(一二〇三-七六)書写『範永朝臣集』等と三井寺関係僧の歌書である。とくに真観(葉室俊光)本は、真観と為家が勅撰集『続古今和歌集』(一一番目)の同じ撰者として歌壇で争った人物関係書である。真観の子定円が三井寺僧であったことにより、三井寺の理覚院に伝えられた。室町時代後期、理覚院は冷泉為広の子・応猷が院主のときに廃絶した。法統は聖護院に受け継がれたが、歌書類と荘園は冷泉家に収納された(『冷泉家古文書』理覚院関係文書)。

④寄贈本は、室町時代から江戸時代まで和歌宗匠として朝廷に仕え、また武家方をも指導した結果、『草根集』をはじめとした家集がもたらされた。

以上のように、本書は鎌倉時代の歌壇を総括する私家集群である。さらに室町時代以降は、歴代当主の詠草や門人の一人である将軍家継の生母月光院(輝子)の歌集も含んでいる。また、貞享二年(一六八五)に霊元天皇が冷泉家の歌書を禁裏に運び書写したものが、禁裏本私家集の中心として、和歌研究の基本文献となっている。

本書の冷泉家収蔵本は、私家集伝本のほとんどの祖本であり、和歌史研究の中核となるものである。

所蔵館のウェブサイトで見る

国指定文化財等データベース(文化庁)