村上城跡

むらかみじょうあと

概要

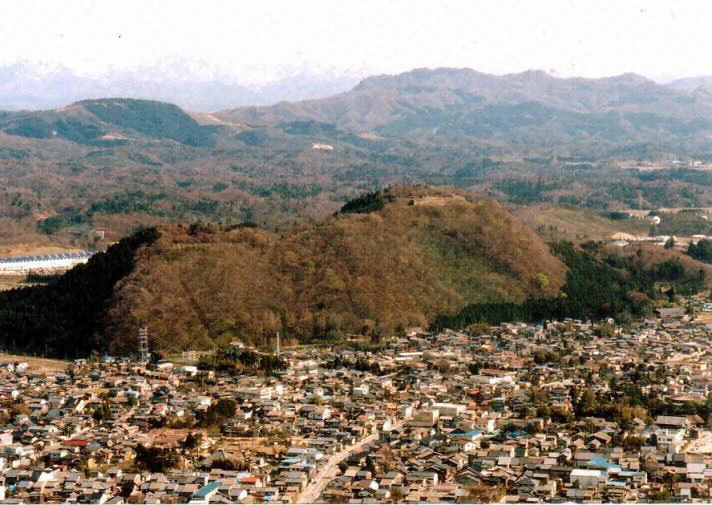

村上城は中世、近世を通じて揚北地方(越後北部)における中心的な役割を果たした城で、標高135メートルの臥牛山に築かれた平山城である。

中世における揚北は、城氏滅亡の後に入った各鎌倉御家人が勢力を伸ばしていた。奥山荘の中条氏、黒川氏、加地荘の加地氏などがそれで、揚北地方最北の岩船郡(小泉荘)には秩父平氏の本庄氏が入った。彼らは南北朝期以降にも、守護上杉氏の影響をあまり受けず、独自の政治圏である「揚北」を形成し、「揚北衆」と呼ばれた。

小泉荘に入った本庄氏は南北朝内乱期には同族の色部氏と合戦し、敗れて「(本庄)持長城」が落城していることが色部文書等により分かる。ただし、当時の本庄氏の城については未詳で、この城が村上城を指す可能性もあるが、伝承をもとに、猿沢城(朝日村所在)であるとする説もある。室町時代以降、本庄氏は他の揚北衆に同じく反守護(上杉氏)の立場を鮮明にし、延徳元年(1489)、明応2年(1493)、永正4年(1507)と守護及び守護方の武将と数次にわたって合戦したが、永正4年9月、本庄城は火を放たれ落城した。この本庄城は臥牛山にある村上城を指すものである。

天文8年(1539)、本庄房長は伊達・中条連合軍の攻撃を受け本庄城は落城、天文20年(1551)になって房長の子繁長が本庄城を取り戻す。繁長は一時、上杉氏に従うが、永禄11年(1568)3月、武田信玄の誘いに応じ、反旗を翻して、上杉輝虎の軍に包囲された。繁長は、「南方は深田洋々として湖水の如し、西は大海原、特に大河は郭をめぐり、地利無双の城地たり」(上杉年譜)とある堅固な地利を頼んでよく凌いだが結局孤立し、翌永禄12年(1569)2月、米沢の伊達氏、会津の芦名氏の仲介で輝虎に降り、嫡子を人質として春日山に送った。本庄氏の治世は天正18年(1590)末、豊臣秀吉が繁長を改易するまで続いた。

慶長2年(1597)の「瀬波郡絵図」には「村上ようがい」と城下の街が画かれており、山上に多くの建物のあったことが分かる。 慶長3年(1598)、上杉氏の会津移封に伴い村上頼勝が9万石で転封された。しかし、豊臣恩顧の村上家は間もなく取り潰され、元和4年(1618)堀直竒が10万石で村上城に入封となった。

堀氏は村上城の縄張り、作事を進め、ここに近世城郭としての村上城が完成した。

寛永19年(1642)、堀家は嗣子がなく絶家となり、正保元年(1644)本多忠義が入城した。正保2年(1645)の城郭絵図に画かれた村上城はこの時のもので、本丸には3層の天守閣の外、渡櫓、多門、二の丸には5か所の櫓などが画かれ、この絵図によって往時の姿を偲ぶことができる。

この後慶安元年(1648)、松平直矩(結城松平)が15万石で入城、以降榊原政倫、本多忠孝、松平輝貞、間部詮房の各家が続き、享保5年(1720)内藤弌信が5万石で入って、以降明治維新まで8代、150年近く続いた。

遺構は、山上に本丸天守台、二の丸に乾櫓、巽櫓、埋門、出櫓、平櫓等の跡、三の丸に月見櫓、靱櫓、千貫丸等の跡が残り、石垣は高さ8メートル近く、山頂の各部にくまなく巡らされている。山下には居屋敷、一文字門、[[下渡]げと]門等の跡が、藤基神社境内には外郭土塁も残っており、石垣も使われている。また臥牛山東面には本庄氏時代の戦国遺構である腰ぐるわや竪堀、土塁、井戸跡等も良好に残っている。

このように村上城は中近世を通じて揚北地方の中心であった城であり、今日に残る遺構もそれにふさわしい壮大なるものである。ことに、中世の遺構と近世の遺構が渾然一体として残る姿は貴重なものである。ここに村上城のうち臥牛山全体と、山麓に良好に残る遺構部分を史跡に指定し、その保存を図るものである。