開拓使文書

かいたくしぶんしょ

概要

開拓使は、明治2年(1869)7月8日に設置された明治政府の機関で、蝦夷地および北蝦夷地(翌月おのおの北海道、樺太と改称)の行政を担当し、同8年千島・樺太交換条約による管轄地域の変遷を経て、同15年まで存続した。

その職務は、明治8年制定の「開拓使職務並事務章程」に記されるように、北海道開拓を旨とした。明治3年樺太開拓使開拓次官に任命された黒田清隆は、翌4年に渡米して同国農務局長であったホーレス・ケプロンを開拓使顧問に招聘し、政策助言と各種技術教授を行う御雇外国人来日の端緒を開くとともに、明治5年から10か年におよぶ総額1000万円の大規模予算の獲得に成功した。これにより、明治5年から欧米技術の導入による殖産興業と社会資本整備、移民の奨励と労働力確保、教育と実践を通じた人材育成等に重点を置いた、開拓使十年計画と呼ばれる長期的な施策が開始された。

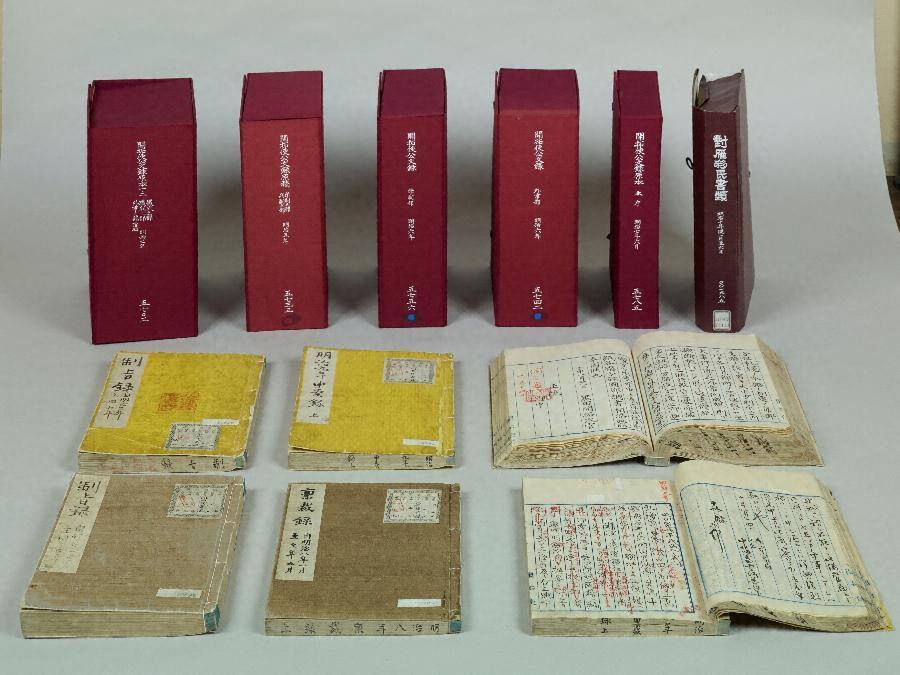

本件は、開拓使およびその前身の箱館裁判所、箱館府等行政機関において作成、収受、編綴、保管された近代行政文書である。北海道地方行政の後継機関である北海道庁に継承された一群で、現存する開拓使文書群のなかで質量ともに最もまとまった文書群になる。

これら文書のなかでは、「裁録」と「開拓使公文録」が注目される。「裁録」は、太政官との往復文書の総称で、「制旨録」(太政官からの令達文書)、「稟裁録」(開拓使からの仰裁文書)、「申奏録」(太政官への上申文書)に分類され、巻頭に目次を付し袋綴装四つ目綴に編綴される。重要政策の内容、政策決定権の所在、政策決定手続の過程を知りうる文書群である。「開拓使公文録」は本庁・支庁・出張所各部局において処理を終えた文書を選択し、年次、部類別あるいは関係官庁別に編綴したもので、写本も作成された。札幌本庁および東京出張所のものが中心を占め、正本、副本(写本)、目次類を併せ822冊が存し、開拓使の施策の詳細を系統的・網羅的に伝える基礎資料群といえる。このほか、明治政府の最初期の行政機関である箱館府(県)文書、地形測量、地質鉱物調査や農業、牧畜業、鉱工業等諸産業育成に関する文書、全国的にも早期の整備事例となった道路、鉄道、通信等社会資本整備に関する文書、農業試験場兼教育施設であった官園の運営に関する文書、開拓を担う人材育成のために開設された開拓使仮学校、女学校および札幌農学校の運営に関する文書、御雇外国人の活動や彼らとの個別の対応記録を記した文書、開拓と警備に従事した屯田兵に関する文書、地租改正事業に呼応して実施された北海道独自の地租創定事業に関する文書等、開拓使の施策の実態と、産業、社会の展開を具体的に跡づける文書として興味深い。

また、先住民族であるアイヌに関しては、明治5年芝増上寺内に開設された開拓使仮学校付属北海道土人教育所に関係する文書、千島・樺太交換条約締結後に樺太アイヌを対雁(現・江別市)に移住させ農業や官営事業に従事させた一件書類等がまとまり、明治時代前期におけるアイヌへの諸政策、その文化等を否定されるなかで、アイヌが強いられた生活、環境の変化の過酷な実態をうかがうことができる。

以上のように、開拓使文書は明治政府による北海道の近代化の諸政策や開拓使の行政機構を知るうえでの基本資料であり、北海道における同時代の地域社会の形成過程やアイヌに対する諸政策を具体的に伝えて、近代史、北海道史およびアイヌ史研究上に重要である。