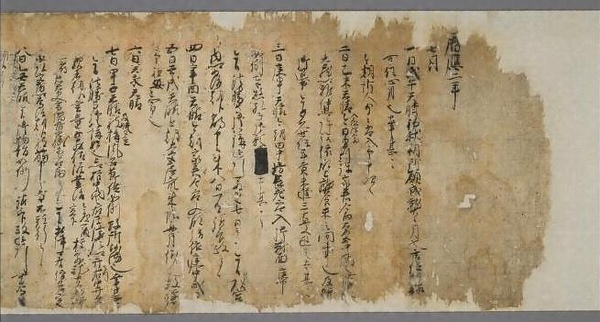

師守記〈自筆本/〉

もろもりき

概要

『師守記』は、南北朝時代の中原師守(生没年未詳)の自筆日記で、巻子本六三巻からなる。欠年があるものの、暦応二年(一三三九)から貞治七年(一三六八)までに至る。大外記【だいげき】である兄師茂【もろしげ】を中心に一家の動静を記しているためか、長く『師茂記』と誤解された時代があった。本記は、明治時代、帝国図書館が石川県から文部省を経由して引き継いだ蔵書群の一つである。

本記の体裁は巻子装で、明治時代の後補表紙が付され、題簽【だいせん】には「師茂記」と記される。帝国図書館に伝来した際は五三巻であったが、当時の修理を経て現状では自筆本六三巻と抄録一巻とに成巻される。

記主の師守は、師右【もろすけ】を父に、師茂を兄にもち、師守自身は、建武二年(一三三五)に権少外記、暦応元年(一三三八)に少外記に任じられた。外記とは、文書作成や先例調査などを担当する官職で、代々中原家が世襲した。また中原家は、大炊頭をも世襲し、師守もまたその官職にあった。

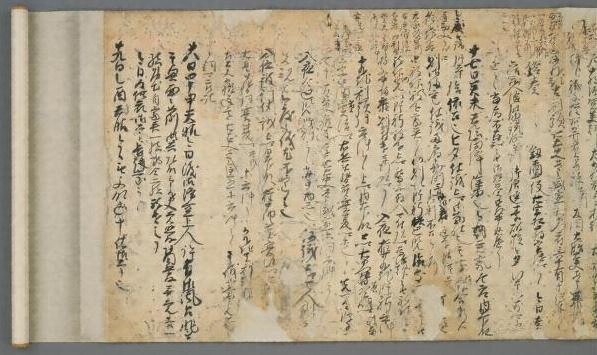

その内容は、家の日常の記録、少外記という立場から記した朝儀や公事の様子、先例の調査上申などは言うまでもなく、その他、南朝・北朝の動静など、時代の諸相について記されている。また大炊頭の立場から、諸国にある大炊寮の所領に関する経営の様子は細かく記される。

特に、後醍醐天皇の崩御(暦応二年八月)、その七年忌に執り行われた天龍寺供養(康永四年八月)、光厳天皇の崩御と葬礼の様子(貞治三年七月)などは、先例を含めながら記している。また、明石覚一の『平家物語』聴聞の様子(暦応三年二月)、将軍足利尊氏らが見物した橋勧進田楽(貞和五年六月)、祇園会【ぎおんえ】の山鉾巡行(暦応三年六月)など、当時の京都町中の行事や生活を活写するなど、南北朝時代の社会情勢についても記される。

とりわけ、南北朝の合一をめぐる講和や、合体に至る交渉の過程が詳細で、明徳三年(一三九二)の南北朝合一に至るまでの、貞治五・六年の両年にわたる和平交渉について、両朝から使者の往来が行われたことが『師守記』に記されていることは夙に有名である。このように、両朝の様子を知ることができる数少ない史料の一つである。

六三巻すべてに紙背や裏書があり、書状や旧年の具注暦・仮名暦が残っている。中でも、貞和二・三・五年は、間明き三行の具注暦を用いており、当時の日次記のあり方を示して注目される。

附の巻第六十四は応安四年(一三七一)、同七年の分を記す抄録であり、師守以外の筆であるが、『師守記』としてともに伝えられた一巻である。紙背に応永十七年(一四一〇)の具注暦を使用しているため、日記本文から少なくとも四〇年以上を経た後の書写になる。また、目録は江戸時代に作成されたもので、明治時代の修理で分巻される前の本記の状態を記録する。いずれも自筆本と不可分のものであることから、附とした。

以上のように、『師守記』は、大外記の家の様子がよく記されている自筆日記であるとともに、南北朝時代という政治・社会の激動期を反映し、公武の政治・軍事活動、社会情勢なども多く記され、史料の乏しい当代史料の中では第一級の史料であり、貴重な存在である。