大友家文書

おおともけもんじょ

概要

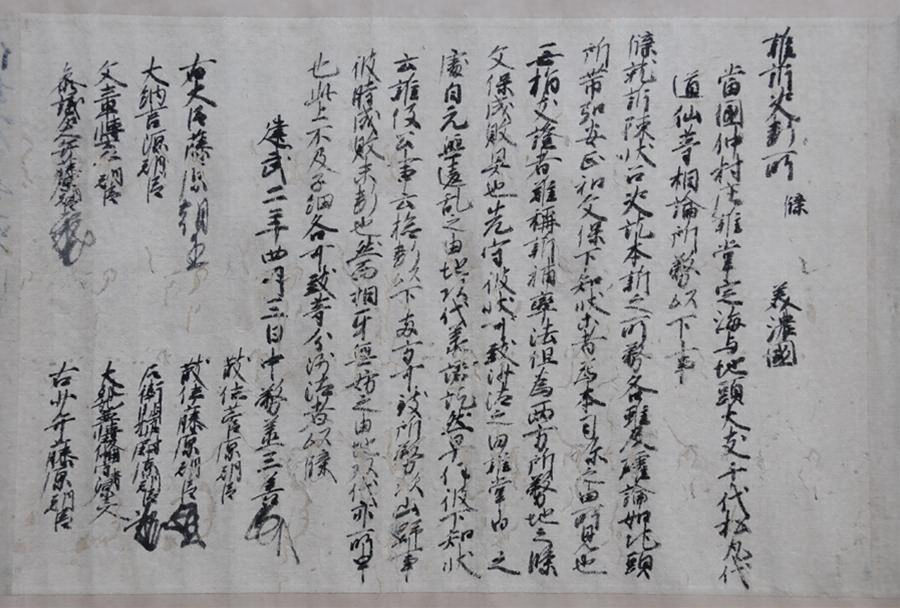

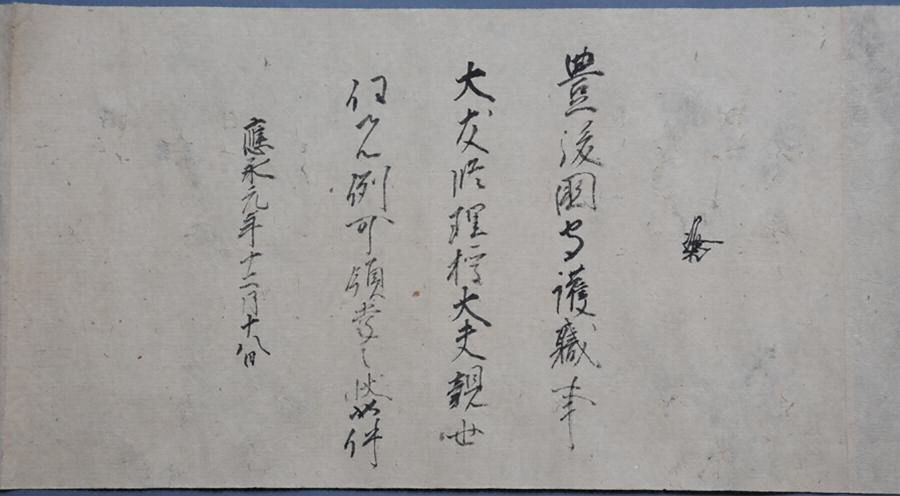

大友家文書は、鎌倉時代以来、豊後守護職等を世襲し、守護大名を経て、戦国大名へと発展した大友惣領家に伝来した文書で、保安三年(一一二二)十一月十九日清原某処分状案を上限として桃山時代に至る二百九十通を存する。

本文書は、大友氏相伝の所職所領に関するものが多く、室町期の足利氏の袖判下文、御判御教書、御内書、管領下知状など、室町幕府発給文書がまとまっているのが特徴である。

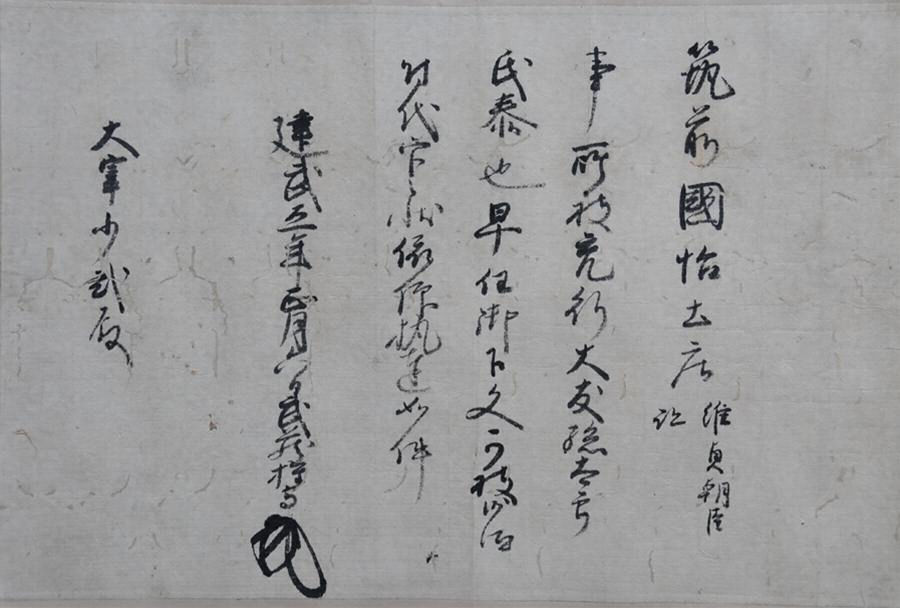

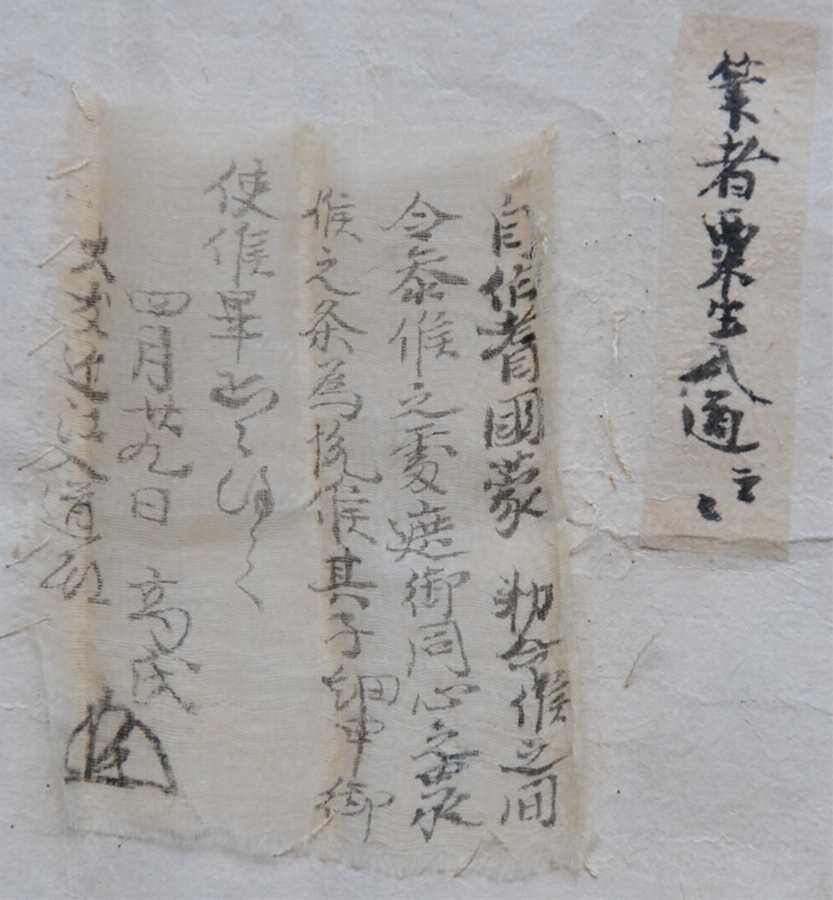

文書中、建久六年(一一九五)五月、中原親能を鎮西守護に任じた将軍家政所下文案や、文永、弘安の役に関わる文永十一年(一二七四)十一月一日関東御教書案などは、案文ではあるが鎌倉期の重要な史料としてあげられよう。元弘三年(一三三三)の四月二十九日足利高氏御内書は、絹布(一〇・五×八・四)に書かれ、篠村八幡宮において挙兵直後に発給されたもので、六月十日の足利高氏御内書、同十三日の足利高氏御内書等とともに尊氏の初期発給文書の遺例として珍しい。

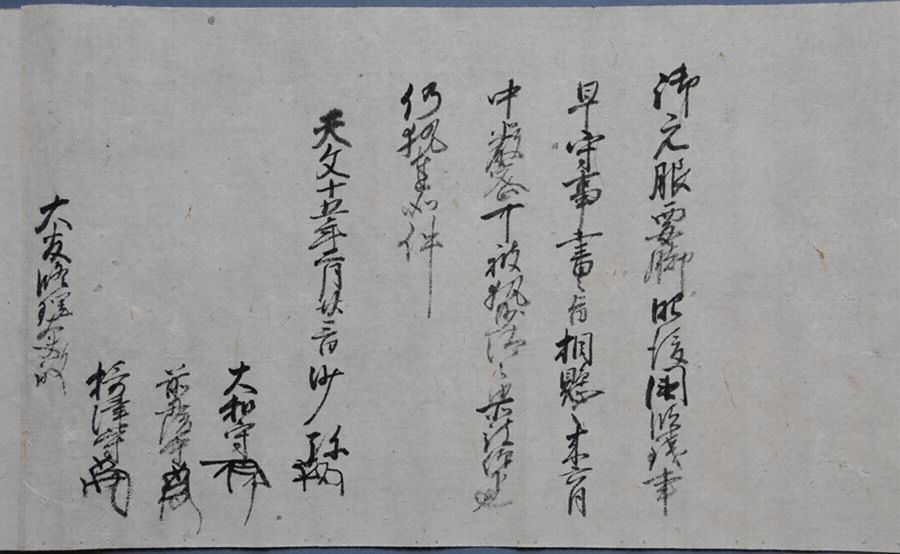

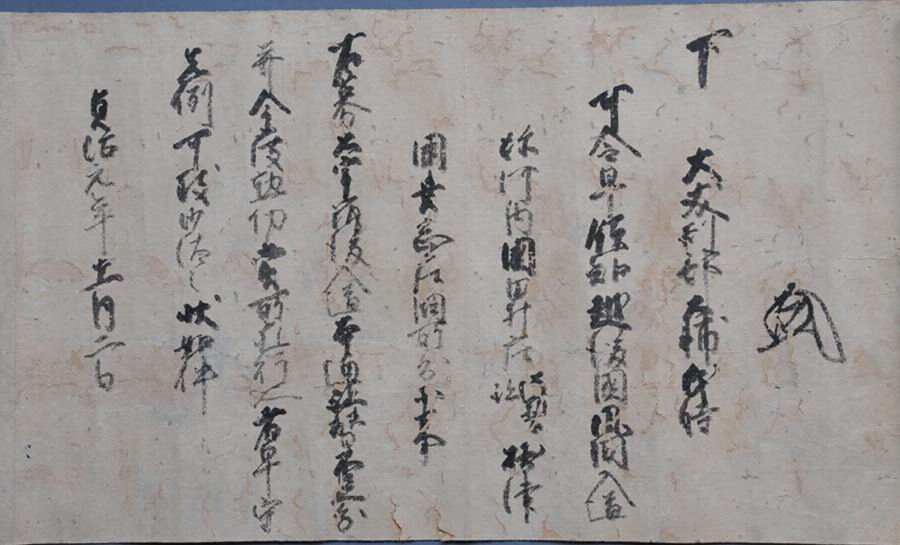

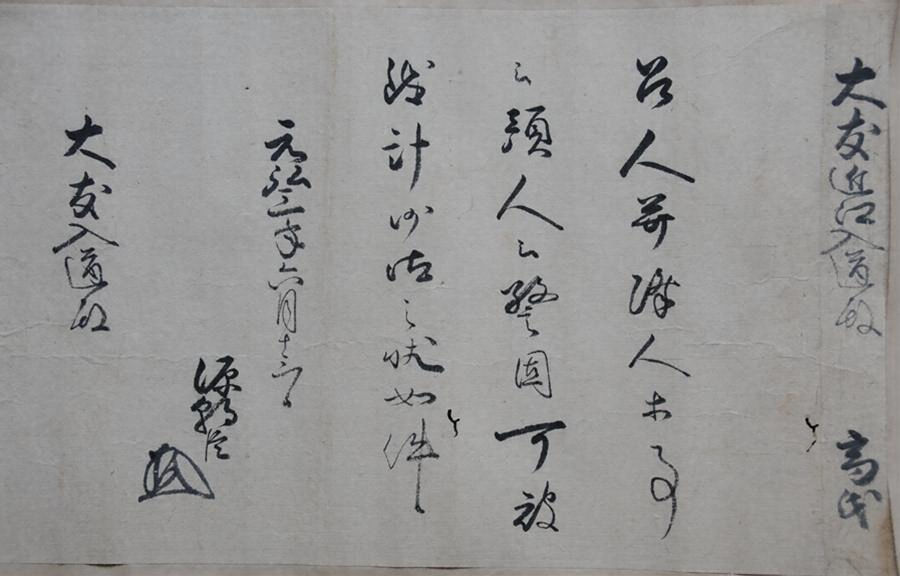

南北朝、室町期の文書のうち、御判御教書は、守護職補任に関するものがまとまっており、御内書のなかには、将軍家および管領家の内紛の間にあって、大友氏が徐々にその権力を増大していった様子が窺えるものも含まれている。貞治三年(一三六四)の氏時、永徳三年(一三八三)の親世の所領所職注進状案は、南北朝時代の大友氏の所領の全貌や国衙領支配のあり方などを示している。また、大友義長をはじめとする、義鑑・義鎮・義統の条々事書は、大友氏の領国統治を考える上で注目される。

このほか、応永十九年(一四一二)六月九日摂津守護代長塩備前入道過所などは、当時、大友親世が春日丸という交易船を有したことを伝えており、永正四年(一五〇七)十月の笠懸日記など、小笠原流を中心とする室町幕府系の武家故実が守護大名へと受容されて行く過程を示す貴重な史料もあって興味深い。

以上のように、本文書は、豊後をはじめ筑後、筑前を中心とした中世大友氏の動向や九州の政治史を語る上に不可欠の史料として日本中世史研究上に重要である。