坂本龍馬関係資料

さかもとりょうまかんけいしりょう

概要

坂本龍馬関係資料

さかもとりょうまかんけいしりょう

歴史資料/書跡・典籍/古文書 / 江戸 / 近畿 / 京都府

京都府

江戸

6巻、4点

京都国立博物館 京都府京都市東山区茶屋町527

重文指定年月日:19990607

国宝指定年月日:

登録年月日:

独立行政法人国立文化財機構

国宝・重要文化財(美術品)

坂本龍馬は、天保6年(1835)、土佐藩郷土坂本八平尚足の二男として高知城下本丁筋に生まれた。城下の日根野弁治道場で和術や兵法を学んだが、嘉永6年(1853)、江戸へ出て北辰一刀流千葉定吉の下で剣術の修行を積んだ。翌安政元年帰藩後、絵師河田小竜から海運や交易の必要性について教示され、海外への視野を開くとともに、また土佐勤皇党の盟主武市瑞山とも交流を深めた。文久2年(1862)には藩を脱して江戸に赴き、勝海舟の門下生となった。そこで幕府の神戸海軍操練所の建設に奔走したが、翌年勝が江戸に召還されるに伴い、龍馬は薩摩藩に預けられた。ここで薩摩藩の支援を得て、慶応元年(1865)、長崎の亀山に社中(後の海援隊)を開き、一方で三条実美、桂小五郎らと会談を重ねた。こうして薩長両藩との関係を深め、同2年正月に成立した薩長同盟の実現に尽力した。同3年、後藤象二郎を説き、山内容堂の建白を通じて大政奉還を実現させた。このとき後藤とともに海路上京する船中でまとめた龍馬の国家構想が「船中八策」である。しかし、前年の寺田屋事件以来幕府に狙われ、11月15日、京都において見廻組に襲撃され、維新を目前に33歳の生涯を閉じた。

指定対象とした坂本龍馬関係資料は、以上の龍馬の経歴・足跡および思想形成を示すものを中心とし、内容から書状、記録類と遺品類に大別される。

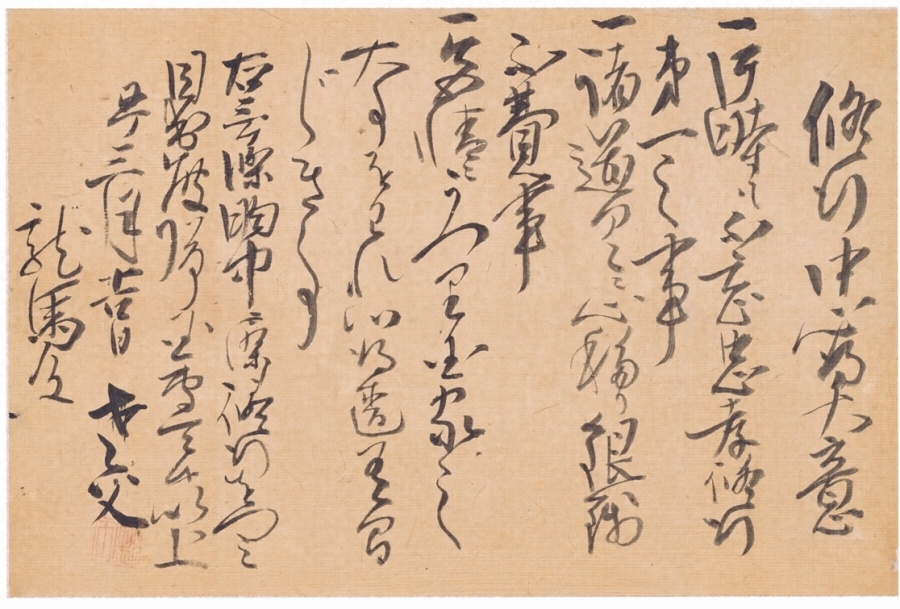

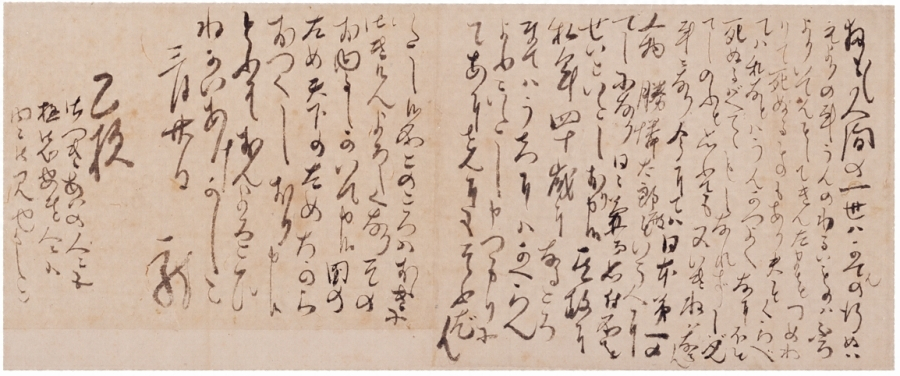

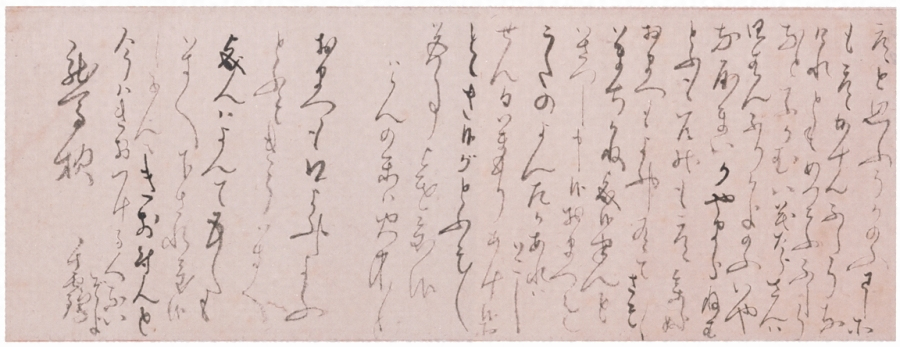

書状、記録類の中では『坂本龍馬桂小五郎遺墨』との外題を付された1巻に龍馬自筆の書翰が9点、龍馬宛の書翰が3点ある。このうち、龍馬自筆書翰には、刻々と変化する政情や、勝門下となった喜び、妻龍の出生や性情・出会い、そして著名な新婚旅行報告文等が綴られている。今日所在が確認されている龍馬の書翰は、脱藩後の8年間に集中し、連名も含めると16通あるが末姉乙女に宛てた今回の9点を含めた書状が最も主要なものである。また、自詠和歌および俚謡が3点確認できる。

記録類には、『龍馬乃遺墨雄魂姓名録並海援隊日史秘記』1巻と、龍馬が学んだ高知藩和術の主流であった小栗流日根野弁治吉善から与えられた免許目録3巻、さらに『坂本家先祖書並系図』1巻がある。このうち、『龍馬乃遺墨雄魂姓名録並海援隊日史秘記』は「雄魂姓名録」「海援隊商事秘記」「起慶応丁卯首夏 海援隊日史」からなる。「海援隊日史」は、その筆致から海援隊文官長岡謙吉の手になると思量され、いずれも記録の乏しい海援隊に関する基本史料として注目される。本状には隊士人名録、海援隊約規や船中八策をさらに発展させた新政治体制構想草案等が含まれ、「海援隊商事秘記」からは蘭商ハットマンからのライフル銃購入等の商業活動が知られる。さらに「雄魂姓名録」は当時の著名な人名・事件、時間の数え方、訓練号令集、アルファベットからカステラの製法や堺事件まで記し、幕末維新期の社会事情をうかがう記録である。

次に遺品類4点の中には、まず龍馬が暗殺された際に、その背後に掛けられていたとされ、表装下部に血痕が付着している掛幅がある。これは勤皇家の文人であった板倉槐堂の筆になる画軸であり、長岡謙吉が遭難当時の模様を画幅の上に題字として墨書している。また、同様に龍馬暗殺の室内にあったといわれる二曲一隻の絵画・書蹟貼交屏風があり、これにも下部に血痕が認められる。その他、龍馬所用で赤銅菱形回蝶透彫の三徳と黒羽二重に桔梗の五ツ紋が付された紋服がある。

坂本龍馬は幕末・維新という激動の渦中において、当時の重要人物との交流を通じて、統一国家実現に向けた指導者の一人となった。これらの資料はその龍馬の軌跡、思想形成を示す基本資料として一括まとまったものであり、幕末期の政治・社会史研究上に貴重である。

また、これらの資料は龍馬ゆかりの家から恩賜京都博物館に寄贈されたものである。