富札(中田駅仕法講)

とみふだ(なかだえきしほうこう)

概要

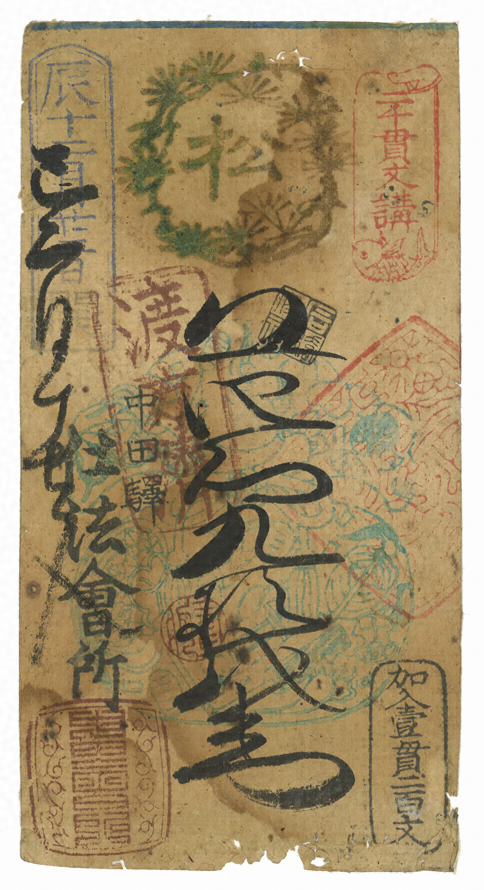

中田駅仕法会所が興行主となって行われた中田駅仕法講の富札である。富札とは富くじ、すなわち今でいう宝くじのこと。

表面には、天部に藍色の線、上部中央に緑色で「松」と、その下に墨書で「千四百九拾八番」とあり、この番号が書かれている部分全体に青色の絵のような判がみられる。また、番号にかかるように「渡方済」の判も捺されている。

左上には青文方形印「辰十二月廿二日開」とあり、その下に黒文印「中田驛/仕法会所」がある。右下には黒文方形印「加入壱貫二百文」がみられる。

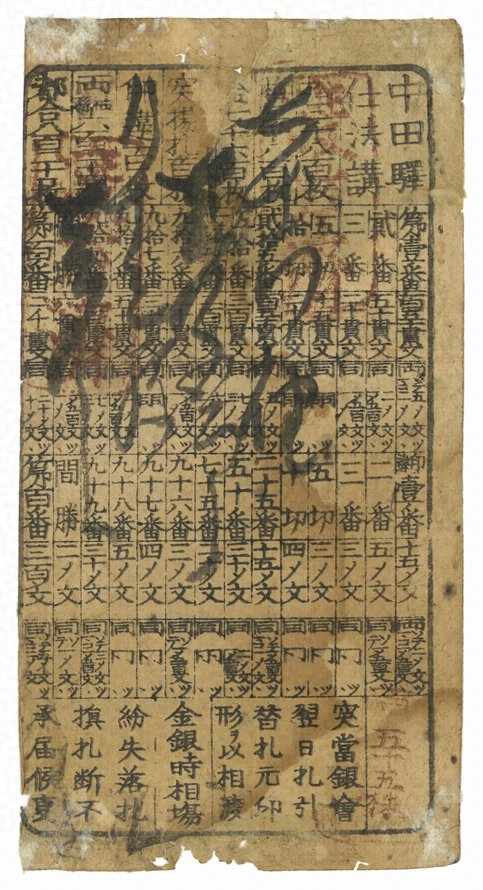

裏面にはこの富札の概要が表に整理されて刷られている。右上に「中田驛/仕法講」というこの富札の名称があり、その左に「松三千八百枚」、「梅三千八百枚」、「合七千六百枚」、「突揚札百枚」、「印違百枚」とある。これは「松」「梅」の組がそれぞれ3,800枚、計7,600枚が発行され、当り札が100枚あり、印(組)違い賞が100枚あるということである。

またその左の「両袖孫六百二十四枚」、「都合八百二十一枚」とは、前後賞にあたる「両袖」と、そのまた前後の賞にあたる「両孫」の枚数が624枚あり、両孫は無い場合もあるので、計821枚あることを示している。

そして、二段目の「第壱番」から「第百番」は抽選札が100回引かれることを示している。九十九番と百番の間には「間勝(あいがち)/六貫文」とあるが、これは二段目の番号以外の番号にも6貫文が当たることを示す。ちなみに抽選方法は、大きな箱に、札の数と同数の番号を記入した木札を入れる。続いて箱の穴から錐を入れて木札を突き刺して取り出した。当選番号は予め決められた回数に取り出された木札に書かれた番号となる。よって富くじは別名「富突き」ともいう。

当選金額は三段目に記されている。第一番は150貫文、二番は50貫文、三番は20貫文、四番を飛ばして「五切」、「拾切」とある。これは五と十で終わる切りのいい番号にはそれぞれ15貫文と20貫文が当たることを示す。以下、二十五番は150貫文、五十番は300貫文、七十五番は200貫文、九十六番は20貫文、九十七番は30貫文、九十八番は50貫文、九十九番は300貫文、間勝は6貫文、そして第百番は最高金額の2,000貫文であることがわかる。その下の四段目は「両袖」及び「両孫」の当選金額が記される。

五・六・七段目は同様に、印(組)違い賞の番号と当選金額、両袖・両孫の当選金額が記される。

最下段の右には「突當銀會/翌日札引/替札元印/形ヲ以相渡」とあり、この抽選日の翌日から富札と引き替えにして、かつ札元である中田駅仕法講の確認を経て当選金額が渡される、という意味のことが記されている。その左には「金銀時相場」、「紛失落札/損札断不/承届候事」とあり、紛失や落札(落し物)、損札(札の破損)は当選札であっても引き替えをお断りしますとのことを示す。

裏面には墨書があり、表面と同じく「渡方済」の判が2ヶ所に捺されている。

虫損、染み、汚れなどがある。

なお、当館には2-04-34~36にも富札を所蔵しており、35は中田駅仕法講のものである。

<参考>「富籤」『日本史大事典』第五巻,平凡社,1993