黒井城跡

くろいじょうあと

概要

黒井城跡は中世末期、西丹波の盟主であった赤井(荻野)氏の居城跡で、織田信長の丹波攻略の際には2度にわたって明智光秀の攻撃を受けた城である。山頂のくるわ群は堅固な石垣で護られ、三方に伸びる山稜上に城砦群を配し全山を要塞化したこの城の構えは、光秀の攻撃を長期にわたってしのいだその歴史にふさわしいものであり、戦国期の城郭の代表的なものといえる。

黒井城の歴史は赤松貞範(則村次男)が丹波国氷上郡春日部荘を与えられたことから始まるといわれている。赤松氏の後は早くから赤松氏と対立していた荻野氏が城主となり荻野和泉守、荻野伊与守秋清らが在城したが、天文23年(1554)一族の赤井(荻野)直正が秋清(赤井家譜では直正の叔父にあたるとう)を倒して黒井城に入城し、悪右衛門を称した。直正は赤井・荻野一族を統率し、永禄8年(1565)には丹波守護代の内藤宗勝を倒し、氷上郡のほか天田郡、[[何鹿]いかるが]郡(以上、丹波奥三郡)と船井郡の一部を制し、丹後、但馬にも進出した。この時期に今日の遺構にみるような黒井城が完成したものであろう。永禄11年(1568)頃には前関白近衛前久の黒井城〓(*1)留もあり、『赤井家譜』等は前久息女が直正に嫁したと伝えている。

元亀元年(1570)には織田信長より奥三郡の安〓(*2)を受けたにもかかわらず、天正初年以降、逆に赤井直正は黒井城を本拠として反織田信長勢力の一翼を担い、武田勝頼、石山本願寺、毛利(吉川元春)らと意を通じた。天正3年(1575)に至り、織田信長は明智光秀に丹波攻略を命じる。この時、丹波の諸将は信長方に降り、10月直正は但馬竹田城(城跡は国指定史跡)を棄てて黒井城に退き、光秀は黒井城を包囲した。直正は、3ヶ月に及ぶ籠城に耐えて、天正4年の1月半ばに至った。ところが光秀に従っていた波多野秀治が光秀本陣を急襲し、光秀が敗走する結果となった。

天正6年(1578)直正は病死し長子直義の後見として直正弟赤井[[幸家]よしいえ]が黒井城を指揮した。天正7年3月、再度氷上郡は明智光秀、羽柴秀長の攻撃を受け、郡内諸城は次々に落城し、黒井城もまた孤立無援となり、8月ついに落城して光秀の丹波経略は終了した。この時の様子は『信長公記』(赤井悪右衛門退参の事)に詳しい。

この後黒井城には光秀の重臣斎藤利三が入ったが、利三は麓の下館(現興禅寺)に入ったといわれ、利三女春日局はこの地で生まれたと伝えられている。

天正12年(1584)小牧長久手合戦に赤井時直は再度黒井城に拠って、遠く徳川家康に呼応した。これが黒井城における最後の戦闘である。

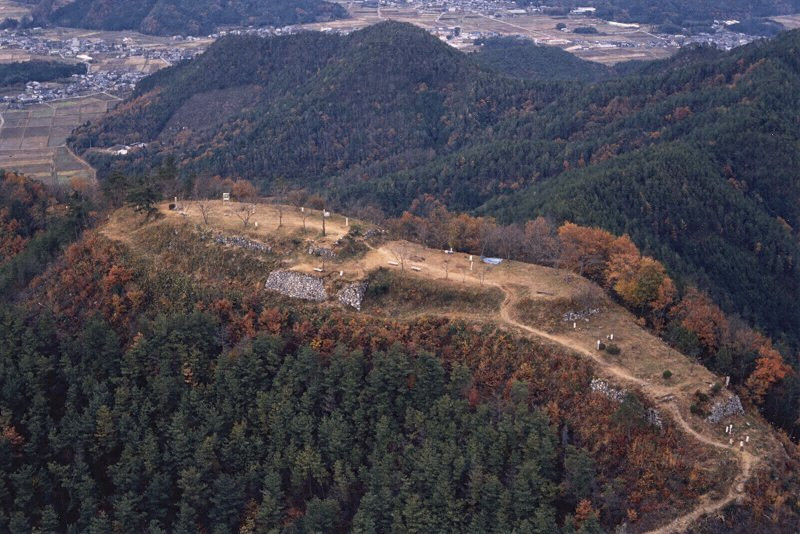

城跡は標高356メートルの猪ノ口山を中心に広がる。山頂は南北およそ150メートルを3つに区画し北から本丸、2の丸、3の丸と呼ぶ。その一段下に、これらを取り巻くように平坦地があり、東くるわ、西くるわ及び帯くるわと呼んでいる。本丸は西方と2の丸方向に石垣をもち、2の丸は北東及び本丸、3の丸に面した部分に石垣をもち、3の丸、東くるわも南方に石垣をもつ。いずれも[[野面]のづら]積で永禄〜天正期の石垣と考えられる。本丸、2の丸間には長さ30メートル、高さ5メートルほどの石垣が築かれ、隅部には算木積石垣が残っている。

山頂から山麓にかけては北の丸、西の丸([[小城]こじろ])、水の手ぐるわ、出丸、太鼓の段、石踏の段と呼ばれる多数のくるわ群が配され、山麓の興禅寺が下館跡である。また山頂より伸びる尾根の先端には北方に千丈寺砦、東方に竜ヶ鼻砦と百間馬場、南方には的場砦を配しており、全山を要塞化したことがよくわかる。

黒井城跡はこのように永禄〜天正期の城郭遺構がその後の改変が加わることなく良好に残されており、極めて貴重であるとともに、織豊期の天下統一の過程を示す城としても重要な意味をもつ遺跡である。すなわち黒井城跡は織豊期の正しい歴史の理解に欠くことのできない遺跡であり、ここに史跡に指定し、その保存を図ろうとするものである。