銹絵寒山拾得図角皿

尾形乾山作 尾形光琳画

さびえかんざんじっとくずかくざら

おがたけんざんさく おがたこうりんが

概要

銹絵寒山拾得図角皿

尾形乾山作 尾形光琳画

さびえかんざんじっとくずかくざら

おがたけんざんさく おがたこうりんが

京都府

江戸

素地は黄白色軟質陶胎、粘土板を接合して成形する角皿である。縁は切立縁とし、上端を平らに仕上げる。外面底部の周縁は、箆削りにより細く面を取る。

素地を素焼きして、総体に白泥を刷毛塗りして白化粧地とし、マンガン質の鉄絵具(マンガン呉須)にて図様、賛、銘文を表し、わずかに黄みを帯びた低火度の透明釉(鉛釉)を全面に掛ける。

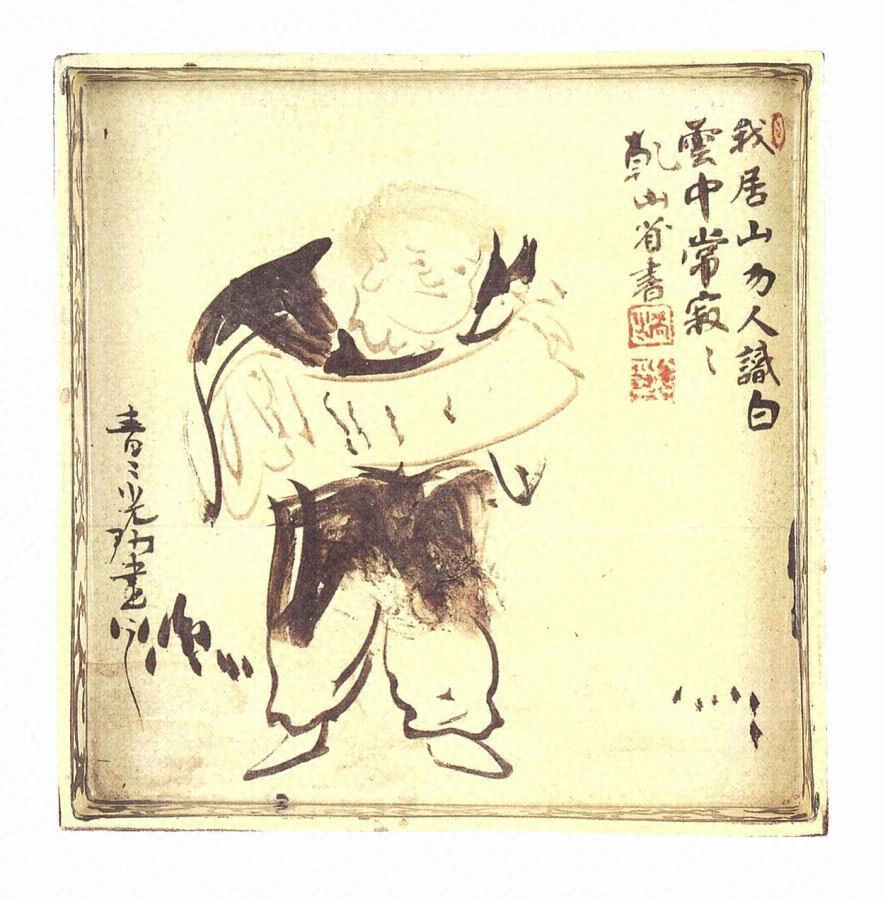

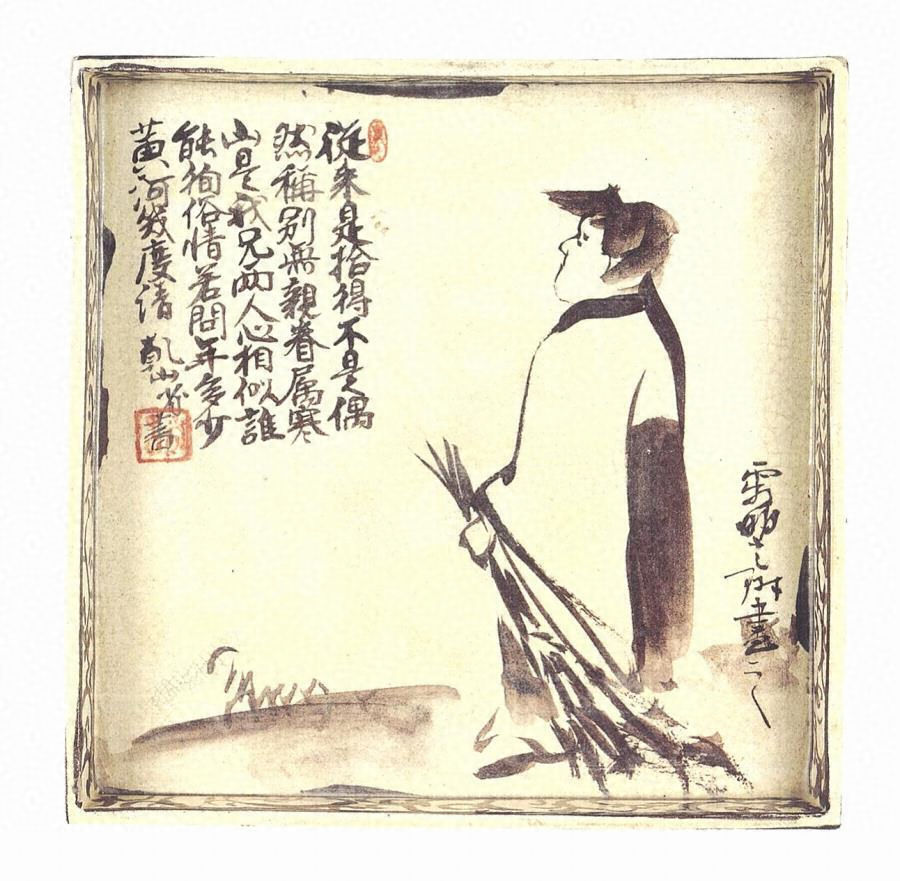

一方に巻物を広げて立つ寒山の図、もう一方には箒を持って佇む拾得の図を描く。内側面は上下端部にそれぞれ界線を引き、簡略な雲文を廻らす。外側面は上下端部にそれぞれ界線を引き、中央に長円形の窓枠を設けて花文を描き、左右は雲文を表す。内面余白部にそれぞれ左記の画賛、朱印および落款を配する。

高2.4 縦22.1 横22.1 (㎝)

2枚

京都府京都市東山区茶屋町523

重文指定年月日:20160817

国宝指定年月日:

登録年月日:

独立行政法人 国立文化財機構

国宝・重要文化財(美術品)

尾形乾山は、東福門院御用を勤めた京都の呉服商雁金屋尾形宗謙(1621~87)の三男として生まれた。通称を権平といい、のちに深省、扶陸とも称した。画家の尾形光琳は次兄にあたる。元禄2年(1689)に御室門前村に習静堂を構え、読書三昧の隠遁生活を送った。仁和寺門前で御室窯を営んでいた野々村仁清(生没年不詳)より陶技の伝授を受け、元禄7年(1694)に二条家より拝領した福王寺村鳴滝泉谷(現京都市右京区)の地に、元禄12年(1699)に窯を開いた。鳴滝が都の西北、すなわち乾の方角にあたることから、作品に「乾山」の銘款を記した。

乾山は正徳2年(1713)に活動の場を洛中の二条丁子屋町(現京都市中京区)に移した。さらに享保年間(1716~36)中頃に江戸入谷(現東京都台東区)に下向した。内外の陶磁器のさまざまな技法や様式に通じたうえで、陶磁器制作の常道にとらわれることなく、それぞれの時期に、文芸の香り豊かな、典雅で独創的な陶磁器を創作した。

兄光琳が絵付けを施し、乾山が賛を記した、兄弟合作の角皿の一群は、乾山焼を代表する作品の一つである。これらは、正方形の器面に白化粧を施し、銹絵で文様と賛を表したのち、透明釉を掛けて低火度で焼成したもので、実用以上に鑑賞本位に、いわば絵画に器の形を従わせて、乾山が新たに創出した器形である。白化粧の技法は、初期の京焼から存在し、仁清の作品にも認められるが、乾山はそれを積極的に用い、技術的に完成させた。兄弟合作の角皿の制作時期については、山根有三氏の一連の論考により、光琳が江戸から帰洛した宝永6年(1709)三月頃から、光琳が没する正徳六年(1716)6月までの光琳の「画風大成期」、すなわち鳴滝時代末期から二条丁字屋町時代初期にかけてであることが明らかにされている。

唐時代の伝説的な禅僧である寒山と拾得の図を描いたこの作品は、自由奔放で澱みのない軽妙な筆遣いに、光琳画の特色がよく現れている。また、『寒山詩』・『拾得詩』に取材した賛が、乾山独特の書風で記されており、詩画軸を思わせる構成となっている。寒山拾得という題材に、乾山の隠逸志向が窺われるばかりでなく、詩賛の内容から、寒山の姿を兄光琳に、拾得を乾山自身に重ね合わせているとする見解もある。重要文化財・銹絵観鷗図角皿 〈尾形乾山作/尾形光琳画〉[東京都・国立文化財機構蔵(東京国立博物館保管)]、重要文化財・銹絵絵替角皿〈尾形乾山作/尾形光琳画〉[大阪府・公益財団法人藤田美術館蔵]等と並ぶ、光琳・乾山兄弟合作の銹絵角皿の優品である。