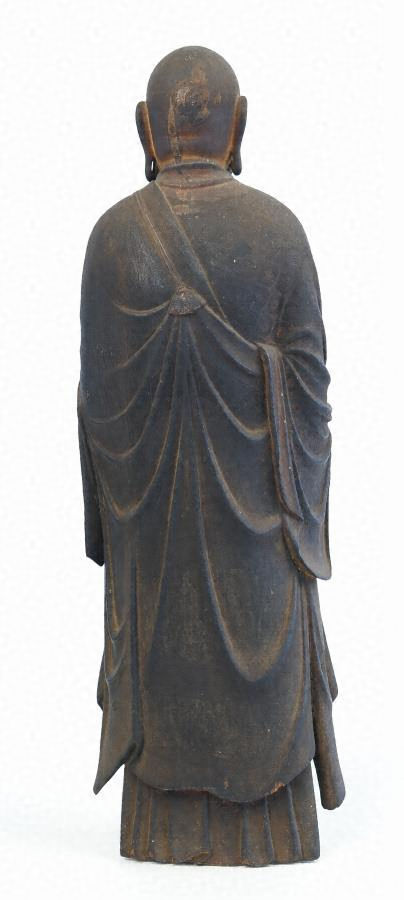

木造地蔵菩薩立像

もくぞうじぞうぼさつりゅうぞう

概要

木造地蔵菩薩立像

もくぞうじぞうぼさつりゅうぞう

三重県

鎌倉

円頂。緩やかにうねらせた髪際を浅く刻む。白毫相をあらわす。耳朶環状。右手は臂を軽く曲げながら垂下し、甲を斜め前方に向けて第1・2指先をつけ、他指は軽く曲げて錫杖を執り、左手は屈臂して掌を仰いで全指を曲げて宝珠を載せる。裙・内衣・覆肩衣・袈裟を着す。内衣は左胸から腹部にかけてあらわす。覆肩衣は背面より右肩を覆い右腕にかけ、臂外側に短く、内側に長く垂らす。さらに内側の一部を腹部正面やや右側および左側で袈裟に挟み込んで弛みをつける。袈裟は、左肩より背面を覆いながら右腋下を通って正面にまわり、端部を左前膊にかけ、左胸の位置で修多羅を用いて結び吊上げる。また、修多羅の先端は、袈裟の内側に入れ込む。裙は背面やや左寄りで右前に打合わせる。胸飾を着ける。体をやや左方に曲げ、右足を前方に出し、立つ。用材はヒノキと思われる。頭体幹部は、木芯を左斜め前方に外した一材より彫出、両体側部を割矧ぎ内刳を施す。同部を割り離したのち、頭体幹部を左耳前と右耳後方を通る線で前後に割矧ぐ。内刳を施したのち割首し、玉眼を嵌入。左手前膊下半分は挿込み矧ぎ。両手先を矧ぐ。体幹部と同一材より両足枘を彫出し、両足先を枘の上に載せるように矧ぐ。肉身部は肉色に彩色する。唇に朱をさす。内衣には斜格子の截金文様を配する。覆肩衣は、外縁は朱地で唐草様の文様を金泥線で描く。表は群青地に金泥線による八角形繋ぎ文の内部に花文を配した地文をあらわし、随所に蓮華文を金泥線で描く。裏面は朱地に彩色する。袈裟表の地色は、現状、やや赤みを帯びた黒色を呈する。田相部は斜格子を、条葉部は二重亀甲繋ぎ文をそれぞれ截金であらわし、さらに亀甲文の内部に7弁の花文を截金であらわす。各所に遠山文の痕跡が残る。吊紐の留具は金泥塗り。裙表は、現状、黄色を呈する。二重格子を截金であらわし、さらに各対角を結ぶ一条の線を截金であらわす。裏面は白地に彩色する。持物である宝珠の本体は水晶製、蓋と身はそれぞれ別造。なお、蓋および身は銅製の三方火焔で固定する。錫杖は柄が木製、頭が銅製。

像 高 52.0 胸 厚 (左) 7.6

髪際高 49.4 (右) 7.3

頂~顎 9.0 肘 張 17.2

面 長 6.4 腹 奥 9.6

面 幅 6.0 裾 張 12.8

面 奥 7.5 足先開 (内) 3.8

耳 張 7.2 (外) 9.4

※単位:センチメートル

一躯

三重県津市一身田上津部田3060

松阪市指定

指定年月日:20200421

宗教法人安楽寺

有形文化財(美術工芸品)

安楽寺は松阪市東部、櫛田川左岸に所在する浄土宗寺院である。寺の開創時期は明確でないが、開山卓弁上人が貞享元年(1684)に遷化していることから、江戸時代前期に開かれたことが推察される。ただ、所在地の松阪市安楽町は、明治22年(1889)以前は飯野郡安楽村であり、『東大寺要録』『東大寺続要録』に東大寺もしくは東南院末寺として「飯野郡安楽寺」の記載が見られることから中世期には既に前身寺院が存在しており、その名称を担って再興されたのが江戸時代前期であった可能性もある。地蔵菩薩立像は、本堂の西方に所在する別堂・延命閣に本尊として安置される。本像は、台座裏の墨書銘から奈良・眉間寺旧蔵資料である可能性を有している。眉間寺とは、佐保山と号し、聖武天皇陵である佐保山南陵を背面に所在した東大寺戒壇院末の律宗寺院で、文久2年(1862)より明治初年の廃仏運動期に廃寺になったという。